Maite Lascurain-Rangel a, *, Sergio Avendaño-Reyes b, Richard Tan c, Javier Caballero d, Laura Cortés-Zárraga d, Edelmira Linares-Mazari d, Robert Bye-Boettler d, Citlalli López-Binnqüist e y Alejandro de Ávila f

a Instituto de Ecología, A.C., Red Ambiente y Sustentabilidad, Carretera antigua a Coatepec 351, El Haya, 91073 Xalapa, Veracruz, México

b Instituto de Ecología, A.C., Herbario XAL, Carretera antigua a Coatepec 351, El Haya, 91073 Xalapa, Veracruz, México

c Profesional Independiente, 4878 N Magnolia Ave CGW, Chicago, IL, 60640, EUA

d Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Biología, Jardín Botánico, Circuito Exterior s/n, Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510 Ciudad de México, México

e Universidad Veracruzana, Centro de Investigaciones Tropicales, José María Morelos 44, 91000 Xalapa, Veracruz, México

f Jardín Etnobotánico de Oaxaca, Reforma s/n esquina Constitución, 68000 Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México

*Autor de correspondencia: maite.lascurain@inecol.mx (M. Lascurain-Rangel)

Recibido: 8 marzo 2021; aceptado: 26 octubre 2021

Abstract

La cocina de México forma parte de su identidad alimentaria, es reconocida por la gran diversidad biocultural y por la convergencia de raíces indígenas y extranjeras. El objetivo de esta contribución fue catalogar especies condimentarias de origen americano utilizadas en la cocina mexicana y proponer una clasificación de sus formas de uso y consumo. Se realizó una recopilación de datos a partir de bibliografía y consulta a la “Base de Datos Etnobotánicos de Plantas Útiles de México” del Jardín Botánico del Instituto de Biología, UNAM. Se catalogaron 256 especies, 218 son silvestres y de ellas, 50 son endémicas de México, 5 están reguladas en la NOM-059-SEMARNAT-2010. La estructura vegetal más mencionada fue la hoja (145) y la forma biológica fueron las hierbas (118). Los condimentos se clasificaron en 3 grupos: a) aditivos (193 especies) divididos en colorantes, sales, edulcorantes y otros diversos, y complejos (plantas que comparten nombre, olor y sabor similar), incluyen 8 formas de preparación de alimentos; b) materiales (66) divididos en envoltura de alimentos, envoltura de tamales, cubrimiento de hornos y leña; y c) condimentos comidos crudos (42) que acompañan y/o complementan alimentos.

Palabras clave: Biodiversidad; Conocimiento tradicional; Gastronomía; Plantas comestibles; Manejo de recursos vegetales

© 2022 Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Biología. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license

American plants used as a condiment in Mexican cuisine

Resumen

The cuisine of Mexico is part of its food identity. It is recognized for its great biocultural diversity and the convergence of indigenous and foreign lineages. The objective of this contribution was to catalog condiment species of American origin used in Mexican cuisine and to propose a classification of their forms of use and consumption. Data collection was obtained from published accounts and by consulting the “Ethnobotanical Database of Useful Plants of Mexico of the Botanical Garden” of the Institute of Biology, UNAM. We catalogued 256 species, of these 218 are wild, 50 are endemic to Mexico and 5 are regulated in the NOM-059-SEMARNAT-2010. The most mentioned plant structure were leaves (145) and the biological form were herbs (118). The condiments were cataloged and classified into 3 groups: a) additives (193 species), were divided into colorants, salts, sweeteners and various others, and complexes (plants that share a similar name, smell, and taste), include 8 forms of food preparation; b) materials (66) were divided into food wrappings, tamales wrapping, coverings for oven and firewood; and c) condiments that are eaten raw (42) accompanying and/or food supplement.

Keywords: Biodiversity; Traditional knowledge; Gastronomy; Edible plants; Plant resource management

© 2022 Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Biología. Este es un artículo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND

Introducción

En los últimos 15 años, el interés por el estudio de las plantas silvestres comestibles se ha extendido en el mundo (Ghirardini et al., 2007; Hadjichambis et al., 2008; Yeşil e İnal 2019; Cao et al., 2020). Una de las principales razones es el resurgimiento del interés por la comida local y el “terroir”, como lo dan a conocer diversos estudios realizados en México, entre ellos los de Barros y Buenrostro (2016), De´Angeli (2002), Kennedy (2014) y Muñoz-Zurita (2012). Otros factores relacionados con este resurgimiento son el considerar a la cocina como patrimonio cultural inmaterial, hecho asociado al reconocimiento de la cocina tradicional mexicana por la UNESCO en 2010 (Bourges y Vargas, 2019; López-Morales, 2012; Silva et al., 2016); el movimiento mundial de “slow food” que califica a la comida tradicional mexicana como buena, limpia y justa (Petrini, 2012); la importancia de ciertos recursos como potenciales nutracéuticos (Bourges y Vargas, 2019; Civitello, 2008); los esfuerzos por la prevención del cáncer y las enfermedades relacionadas con el envejecimiento (Ghirardini et al., 2007), entre otros. El tema cobra relevancia en el contexto biocultural de México, al ser un país megadiverso y además centro de domesticación de varias especies, entre las que destacan el maíz y diversas agaváceas y cactáceas (Casas et al., 2007). En México se han registrado 23,314 especies de plantas de las cuales 7,534 tienen algún uso y están distribuidas en 40 categorías de uso, aprovechadas bajo diversos sistemas de producción y formas de manejo articulados por el conocimiento tradicional (Caballero y Cortés, 1984-2020, datos no publicados; Villaseñor, 2016).

Se ha estudiado que la manera de producir y elaborar la comida se relaciona con los hábitos, costumbres y patrones culturales propios de población (Espejel-Blanco et al., 2014; Favila-Cisneros et al., 2014). La comida es portadora de memoria histórica y es un campo de creatividad colectiva (Good-Eshelman y Corona-de la Peña, 2011). La herencia culinaria producto de la mezcla de culturas marca, no solo en el aspecto enriquecedor del sabor y color, sino también en el de la salud (Esquivel-Ferriño et al., 2010; Torrero y Urbiola, 2010). La comida no se puede desligar de su historia, del pensar y proceder colectivos como de la forma de comer, de los atributos rituales, simbólicos, sensoriales y sociales que han sido asignados a los alimentos, ni de sus formas de preparación y consumo (Bourges y Vargas, 2019). En este marco, las plantas usadas como condimento son parte importante de la cocina de un pueblo y podrían ser consideradas marcadores culturales, porque afirman una identidad alimentaria y delimitan la pertenencia culinaria a un territorio determinado (Rebato-Ochoa, 2009).

Durante cientos de años, a través del intercambio intercontinental se han incorporado innumerables especies de plantas y animales, ahora indispensables en la cocina tradicional mexicana, entre ellos se cuentan los condimentos vegetales. En México perdura la raíz de las cocinas prehispánicas correspondientes a las diversas culturas que existían en Mesoamérica y Aridoamérica, aunque con los aportes de las cocinas extranjeras y la evolución permanente se ha venido a enriquecer la actual cocina mexicana (Katz, 2009; Pérez-San Vicente, 2002). Se puede decir que la comida mexicana es una suerte de mestizaje de grandes tradiciones culinarias: mesoamericana, mediterránea, árabe, asiática y africana (Bourges y Vargas, 2019; Iturriaga, 2012; Katz, 2009). Reflejo de lo anterior es el hecho de que alrededor de 45 especies condimentarias de diverso origen geográfico forman parte imprescindible de la cocina de México; por ejemplo: el cilantro (Coriandrum sativum L.), la canela (Cinnamomum verum J. Presl), la pimienta (Piper nigrum L.), el clavo (Syzygium aromaticum [L.] Merr. et. L.M. Perry) y el ajo (Allium sativum L.). Con menor frecuencia también se usa la albahaca (Ocimum basilicum L.), el romero (Rosmarinus officinalis L.) y el pirul o pimienta rosa (Schinus molle L.) de origen sudamericano.

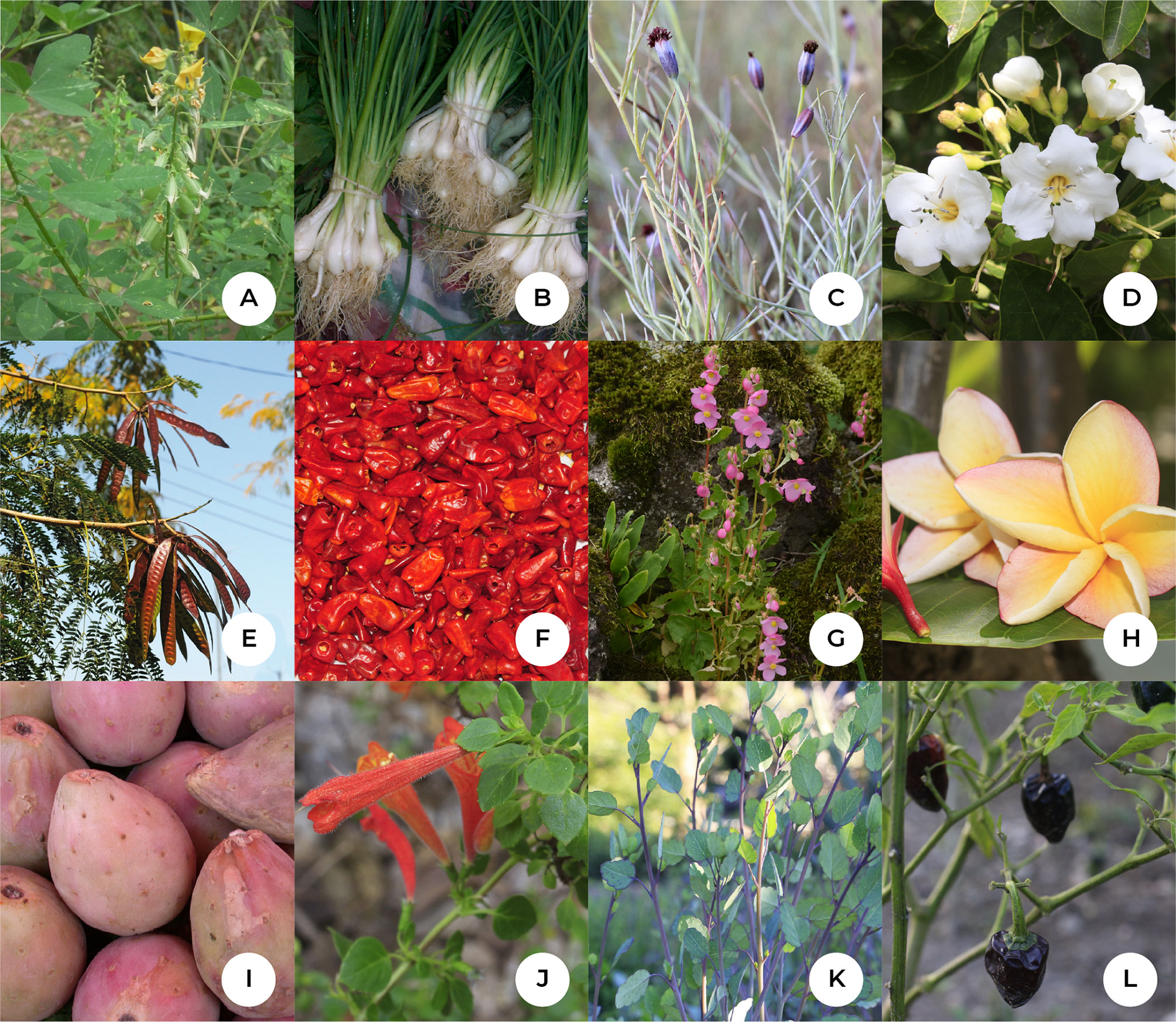

Según Picó y Nuez (2000), en la época prehispánica los antiguos mexicanos ya condimentaban su dieta alimenticia con hierbas aromáticas, cultivadas o recolectadas, entre ellas: acocotli-xalacocotli (Arracacia atropurpurea [Lehm.] Benth. et. Hook.), A. aegopodioides (Kunth) J.M. Coult. et. Rose, tzaianalquilitl (Rhodosciadium tuberosum Coult. et. Rose) y cococaquilitl (Adenophyllum coccineum Pers.); sin embargo, se carece de registros de su uso actual, por lo que no se incluyen en esta contribución. El chile, desde entonces ha jugado un papel importante como condimento, Perry y Flannery (2007) afirman que la recolección de chiles silvestres en México empezó hace 8,000 años, posteriormente se inició su cultivo y la eventual domesticación del picor de los frutos de Capsicum annuum, hace unos 6,000 años. Por tal motivo, nuestro país es considerado como uno de los centros de origen y diversificación de chiles domesticados nativos del continente americano (Carrizo-García, 2018).

Por otra parte, cabe señalar que hay especies condimentarias cuya información actual se desconoce, tal es el caso de algunas plantas americanas utilizadas en sustitución del verdadero azafrán (Crocus sativus L.). En la obra “Los azafrancillos de México”, incluida en “Datos para la Materia Médica Mexicana” (Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, 1908), se mencionan: Cuscuta umbellata Kunth, Buddleja marrubiifolia Benth., Escobedia laevis Schltdl. et. Cham., E. linearis Schltdl., E. scabrifolia Ruiz et. Pav., Argithamnia heterantha (Zucc.) Müll. Arg. y Ditaxis heterantha Zucc.; esta última se registra en este trabajo. Probablemente el aporte de Débora Ramírez-Cantú, intitulada: “Algunas plantas condimentarias utilizadas en México”, publicado en 1940, fue de los primeros compendios sobre este tema; ahí se cita un documento inédito del botánico Cassiano Conzatti de 1921, sobre las plantas condimentarias, sin embargo, no pudo ser consultado.

Según la Real Academia Española (2001), la palabra condimento proviene del latín condimentum “que sirve para sazonar la comida y darle buen sabor”. Así, los condimentos se usan en todo el mundo para equilibrar, combinar, resaltar y ocultar las propiedades organolépticas de los alimentos. Las especias o condimentos son complementos alimenticios que se han utilizado como agentes aromatizantes, colorantes o conservantes, también han sido reconocidas sus propiedades medicinales y su uso se registra a lo largo de miles de años (Srinivasan, 2005). Con base en la clasificación de Wiersema y León (2016), se define como condimento a las especies vegetales que se usan en baja cantidad como aditivos alimenticios, para dar un sabor y aroma especiales. Las plantas condimentarias pueden utilizarse enteras, en partes, solas, mezcladas, molidas, frescas (tiernas) y/o secas. Algunas especies, además de dar sabor, tienen otras funciones, como emulsificantes, colorantes y fermentadores. En este estudio se ha ampliado la definición anterior para incluir 3 grupos de condimentos vegetales: aditivos, materiales y consumo en crudo. Es importante mencionar que un buen número de especies condimentarias también son de uso medicinal o se consumen como verdura en diferentes partes del país, por ejemplo, los géneros Physalis, Solanum, Porophyllum, Lippia y Dysphania, entre otros.

La clasificación de los sabores es un tema complicado. De acuerdo con la distinción fisiológica de los receptores gustativos de la lengua, de forma simple se clasifican en: amargo, agrio (ácido), dulce y salado. Recientemente se ha incluido en Asia el sabor umami, obtenido de la fermentación de alimentos de origen animal, vegetal y hongos (Ninomiya, 2002; Yamaguchi, 1998). En México también hay términos en las lenguas indígenas usados para diferenciar sabores, para los cuales no se conoce traducción al español, tema que requiere un estudio aparte. Algunas investigaciones preliminares en el incipiente campo de estudio de la antropología de los sentidos incluyen un acercamiento al léxico del sabor entre los antiguos nahuas (Mazzetto, 2017), a las construcciones culturales del sabor rarámuri (Carrión, 2014) y al campo semántico de los olores en totonaco (Enríquez-Andrade, 2010).

Debido a que la información sobre plantas condimentarias se encuentra dispersa en diversas publicaciones, el propósito de este trabajo fue compilar, sistematizar y analizar las especies de origen americano que son utilizadas para ese fin en la cocina mexicana, así mismo, clasificar su diversidad, usos, formas de preparación y consumo.

Materiales y métodos

El presente estudio se realizó a través de una revisión bibliográfica sobre temas etnobotánicos, fitoquímicos, florísticos y de productos maderables y no maderables. Asimismo, se obtuvo información de la Base de Datos Etnobotánicos de Plantas Útiles de México (BADEPLAM) del Jardín Botánico del Instituto de Biología, UNAM y de ejemplares de herbario de las colecciones MEXU y XAL. Se consultaron palabras clave como: sabor, especia, saborizante, condimento, aromática; y algunas en inglés: seasoning, flavoring, spices, condiment, disponibles en Web of Science y Google Académico. Para determinar la diversidad de categorías de manejo, formas de preparación y consumo, en algunos casos la información fue complementada con comunicaciones personales de especialistas y observaciones de los autores.

Los criterios de selección para cada una de las especies incluidas fueron los siguientes: que las publicaciones señalaran su empleo como condimento o saborizante en México, que fueran de origen americano y que se indicara el estado donde es utilizado actualmente. En varios casos se cita la palabra nacional, es decir, que se comercializa y consume en todo el país; cuando se emplea en 10 o más, se denomina diversos estados. En varias ocasiones el nombre científico citado en la publicación se apoyó con otras referencias; en algunas no fue posible dada la escasez o nulos estudios florísticos, etnobotánicos y taxonómicos en determinadas zonas geográficas del país donde se distribuyen y usan las plantas.

Para cada taxón, los nombres en lengua originaria y/o comunes en español se organizaron alfabéticamente, omitiéndose el nombre de las áreas geográficas específicas de cada lengua o variante. Se verificaron y actualizaron los nombres científicos registrados en las publicaciones, mediante la consulta de Tropicos.org (Missouri Botanical Garden), International Plant Names Index, así como de literatura relevante en floras y tratamientos taxonómicos.

Con el propósito de mantener la homogeneidad en la información respecto a las formas culinarias, se utilizaron los términos genéricos de guiso, barbacoa, postre, bebida, etc., en lugar de mencionar nombres de preparaciones regionales particulares. Este material se presenta en un glosario de términos utilizados en esta contribución (apéndice).

Resultados

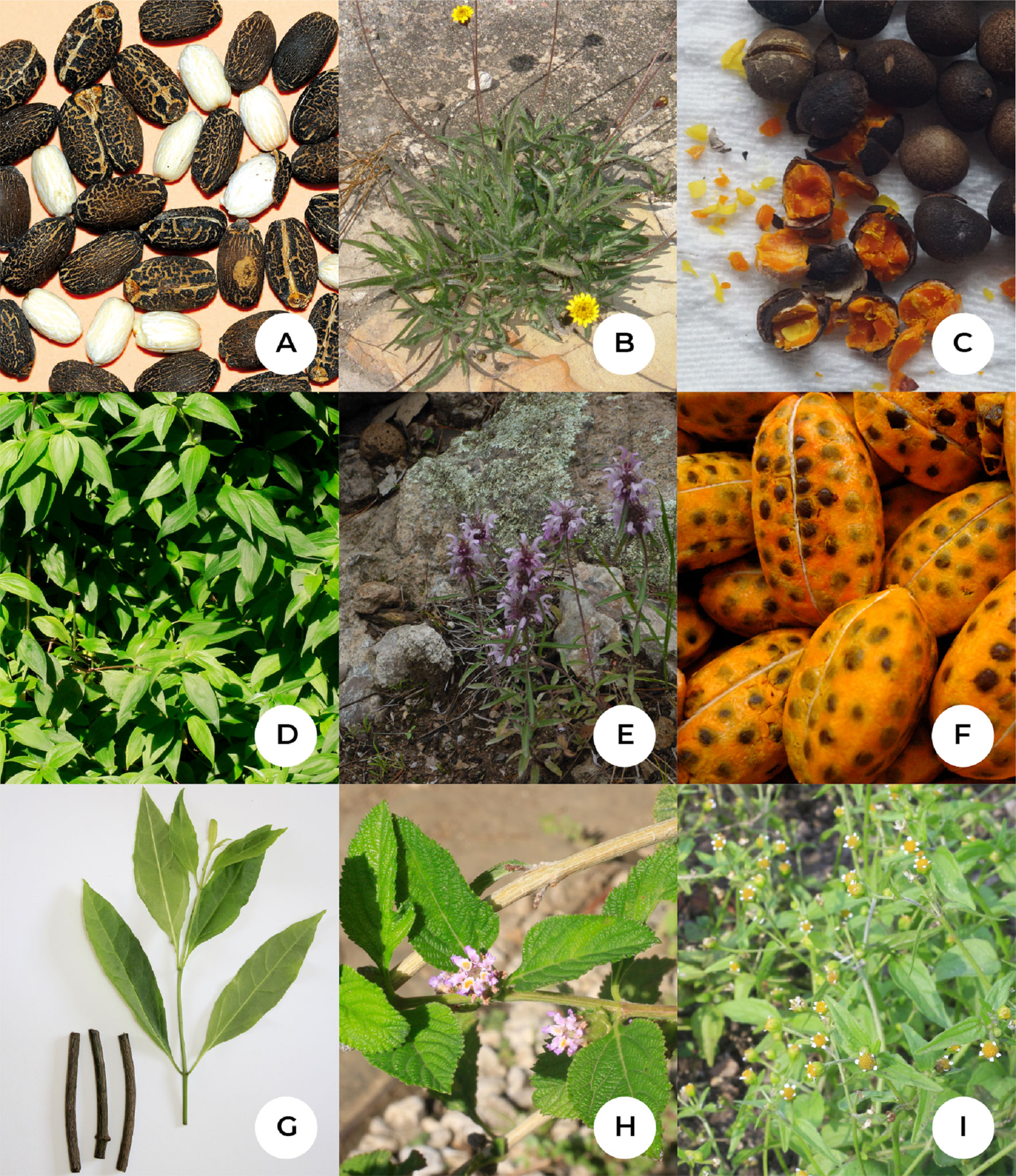

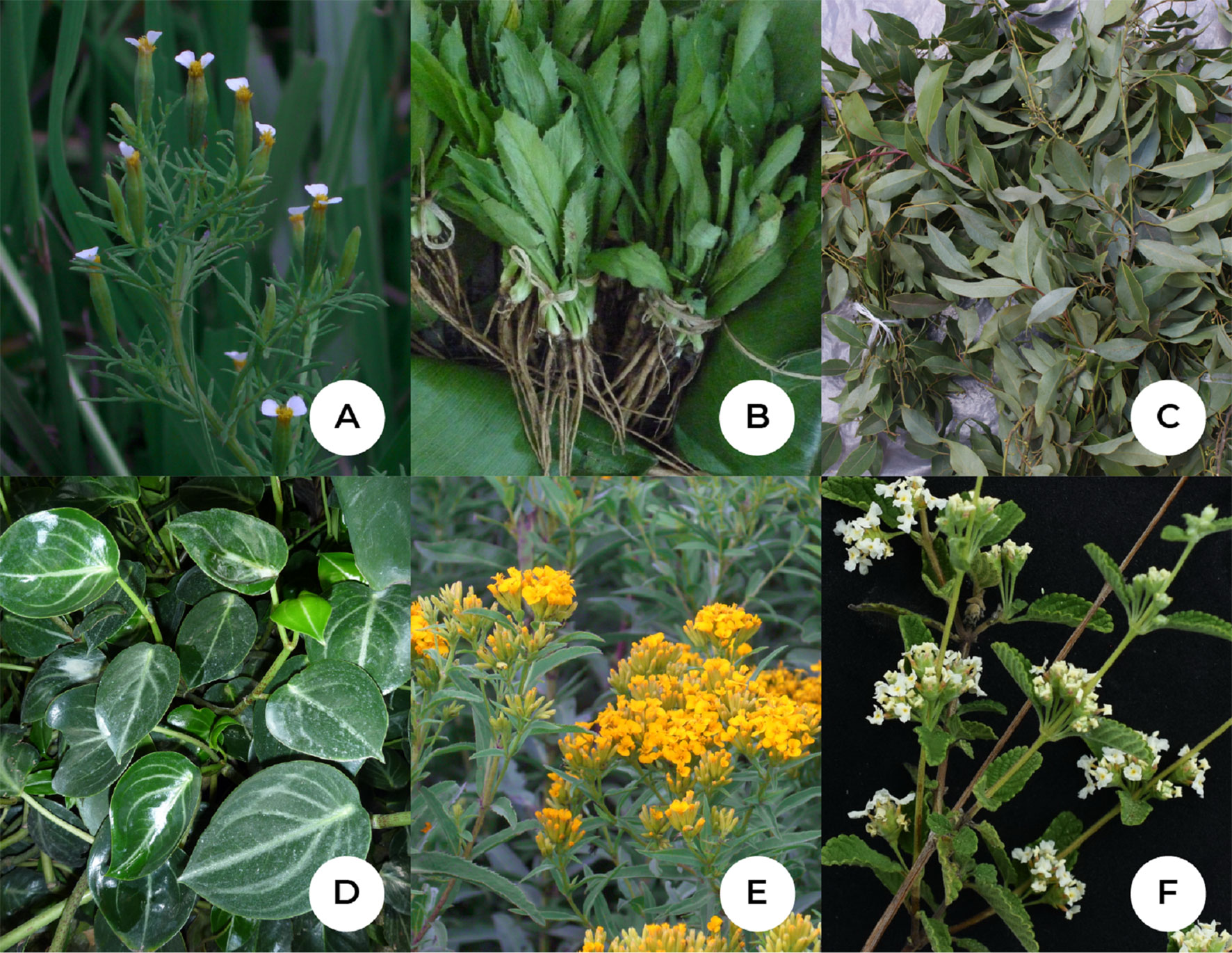

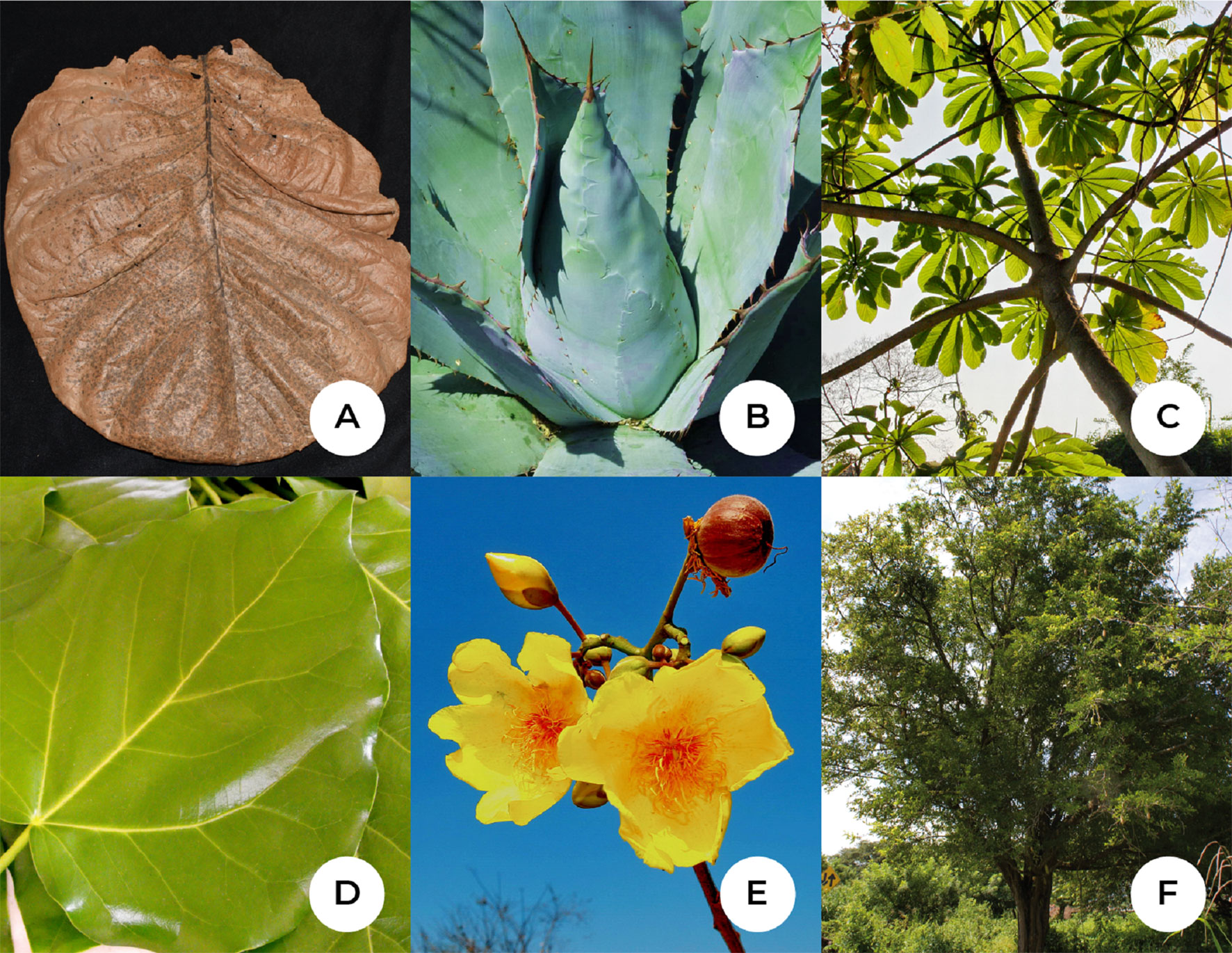

Se obtuvo un registro de 256 especies condimentarias de origen americano utilizadas en la cocina mexicana, distribuidas en 63 familias y 154 géneros. Por incluir el mayor número de especies destacan las familias: Asteraceae (27), Fabaceae (24), Lamiaceae (18), Piperaceae (14), Asparagaceae (13), Solanaceae y Verbenaceae (10 cada una), y los géneros Agave (13), Peperomia (11), Leucaena (7), Allium, Begonia, Capsicum, Hedeoma y Oreopanax (5 cada uno) (tabla 1).

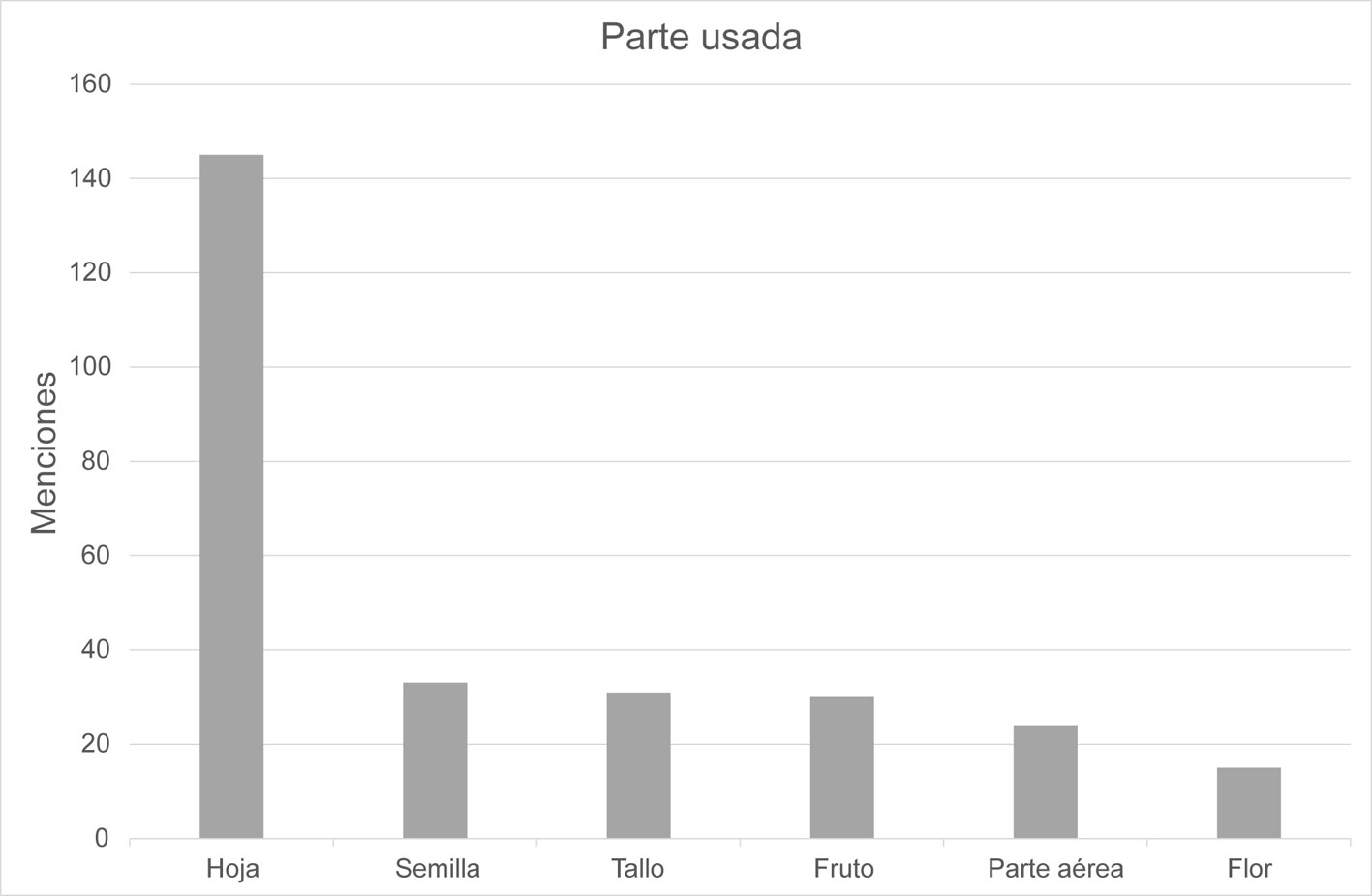

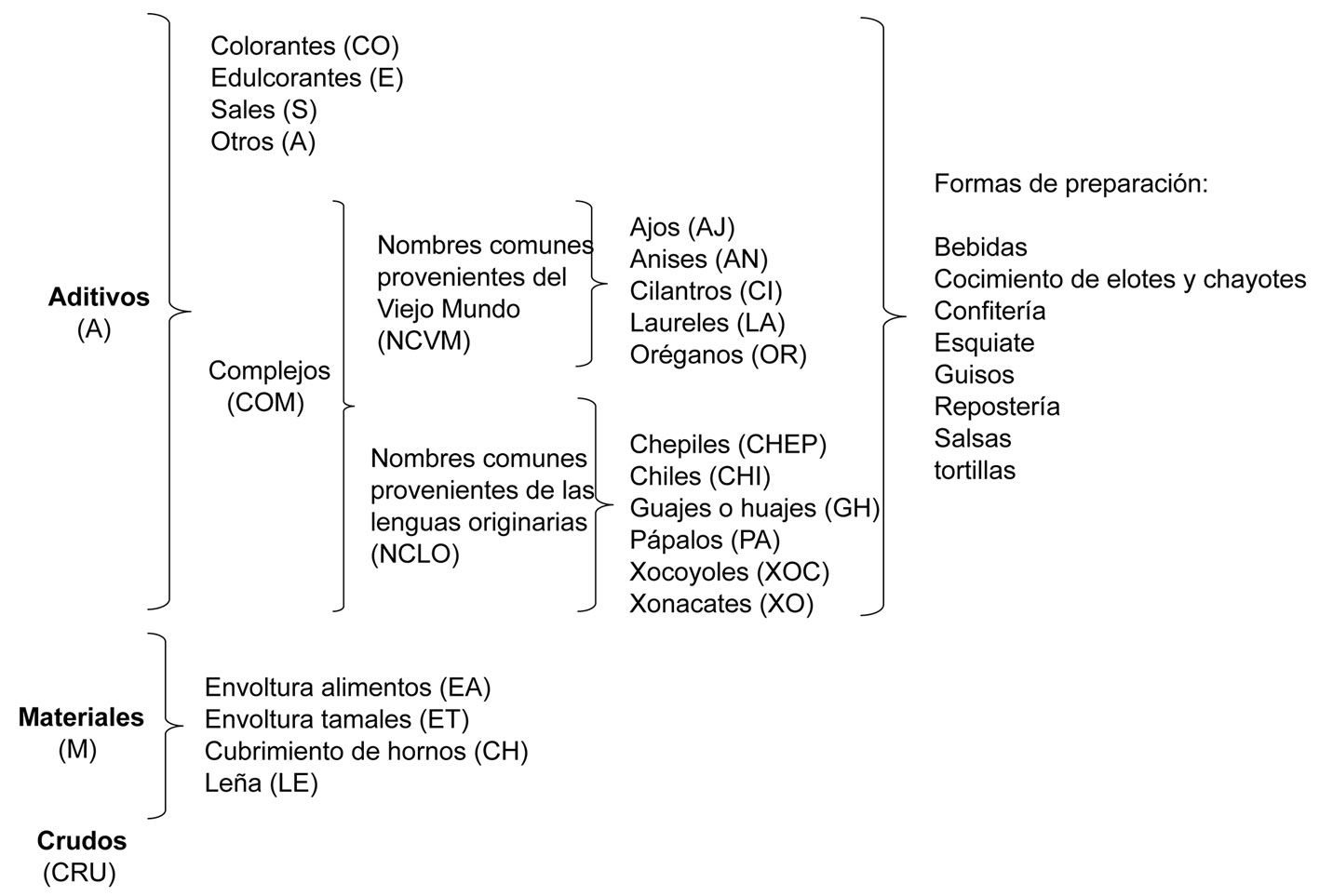

Según la NOM-059-SEMARNAT-2010 (Semarnat, 2010), se reconoce en la categoría de amenazadas (A) a Chiranthodendron pentadactylon, Magnolia mexicana y Vanilla planifolia, y en peligro de extinción (P) a Litsea glaucescens. De acuerdo con Villaseñor (2016), de las 256 especies, 50 son endémicas de México, 218 se reconocen como silvestres (85.15%), 47 son cultivadas (18.35%) y 9 (3.51%) se localizan como silvestres y cultivadas. La parte usada que con más frecuencia se menciona es la hoja, al menos en 145 especies, le siguen la semilla y el tallo con 32 y 31 especies, respectivamente, fruto con 30, parte aérea 24 y flor 15 (fig. 1). En relación con la forma biológica, el número de especies y en orden de importancia están: la hierba (118), árbol (66), arbusto (43), roseta (13) y bejuco (8) (fig. 2). Dada la diversidad de las especies condimentarias utilizadas en la cocina mexicana se propone una clasificación de 3 grandes grupos: aditivos, materiales y consumidos en crudo. 1) Los aditivos se agregan directamente como ingredientes complementarios en el proceso de elaboración de los alimentos o pueden ser incluidos como parte de una mezcla de sabores condimentarios, por ejemplo, en salsas, pipianes, moles o los recados yucatecos. Aquí se consideró no incluir preparaciones con una única planta como ingrediente principal en bebidas, guisos y confitería, entre otros. Los aditivos se dividen en los condimentos que aportan, a) el color y sabores salado y dulce, y otros, b) el concepto de complejo, es decir, especies de plantas que comparten principalmente olor, sabor, pueden o no pertenecer a un grupo taxonómico (Linares-Mazari y Bye-Boettler, 1987). Se incluye un grupo de condimentos que deriva de un nombre común proveniente del Viejo Mundo: cilantro (Coriandrum sativum L.), laurel (Laurus nobilis L.), anís (Pimpinella anisum L.), orégano (Origanum vulgare L.) y ajo (Allium sativum L.); y otro grupo con nombre común proveniente de alguna lengua originaria, propias de Mesoamérica: chepiles, xonacates, pápalos, xocoyoles, guajes o huajes y chiles. Las formas de preparación de los aditivos incluyen: guisos (excepto la barbacoa, cuyos condimentos para cocinar pertenecen al grupo de materiales), bebidas, confitería, repostería, salsas, tortillas, esquiate y cocimiento de elotes y chayotes. 2) Los materiales vegetales, no se consumen de forma directa y otorgan sabor a los guisos y platillos especiales. Los materiales se dividen en especies que se refieren a la función de envolver alimentos (en ocasiones también se emplean como contenedores), envolver tamales, cubrimiento de hornos (ramas y hojas) y leña (referida algunas veces como madera). 3) Los condimentos consumidos crudos que acompañan y/o complementan los alimentos; no requieren de un proceso de cocción o éste es parcial. La forma de consumo en crudo incluye varias especies de condimentos que conservan sus propiedades aromáticas y de sabor (fig. 3).

Tabla 1

Especies americanas utilizadas como condimento en la cocina mexicana.

| Taxón | Nombre común | Uso/forma de preparación | Categorías de condimentos | Parte usada | Hábito | Manejo | Estado | Referencia bibliográfica |

| Acanthaceae | ||||||||

| Justicia candicans (Nees) L.D. Benson | SD | Tortilla | A | F | A | S | Chihuahua | Mares, 1982 |

| J. comata (L.) Lam. | sauce de agua | Bebida | A | PA | H | S | Puebla | Villalobos-Contreras, 1994 |

| Actinidiaceae | ||||||||

| Saurauia scabrida Hemsl. | a’calaman, a’halumán, iztahuat, iztahuate | Envoltura | M, EA, ET | H | A | S | Puebla | Martínez Alfaro et al., 1995; Villalobos-Contreras, 1994; Beck, 2019 |

| Amaranthaceae | ||||||||

| Chenopodium album L. | epazote, kotai, paasui’ch | SD | SD | H, T | H | C | Durango | Narváez-González et al., 2020 |

| Tabla 1. Continua | ||||||||

| Taxón | Nombre común | Uso/forma de preparación | Categorías de condimentos | Parte usada | Hábito | Manejo | Estado | Referencia bibliográfica |

| Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin et. Clemants | achich, a.mu, bitia’, epazote, epazote chino, epazote morado, epazotl, kastalalh lhkejima, koko’on, ma ni ä, pazote, paasui’ch, paa’soit, xu jmu, yepazotl | Guiso, bebida | A | TP | H | C | Nacional | Farfán, 2001; Gutiérrez-Miranda, 2003; Hernández-Ruiz et al., 2013; Blanckaert, 2007; Miranda-Uribe, 2008; Lara-Ponce y Quintero- Romanillo, 2016; Rodríguez et al., 1991; Narváez-Elizondo et al., 2020 |

| Amaryllidaceae | ||||||||

| Allium cernuum Roth | cebolla | Guiso, fresco | A, COM, NCLO, XO; CRU | B, H | H | S | Diversos estados del país | SEINet, 2021 |

| A. drummondii Regel | ajo cimarrón, cebolla de monte, cebollín, cebollita | Guiso, fresco | A, COM, NCLO, XO; CRU | B, H | H | S | Coahuila, Veracruz | Latorre y Latorre, 1977 |

| A. glandulosum Link et. Otto | a’hatzá:s, cebolla, cebolleja, ticu misha, ts’ak k’ek’en, xonacate | Guiso, fresco | A, COM, NCLO, XO; CRU | B, H | H | S | Chihuahua, Chiapas, Puebla | Arce-Valdez y Linares-Mazari, 2016; Cook, 2016; Espejo-Serna y López-Ferrari, 2003 |

| A. haematochiton S. Watson | mojet oohit | Guiso, fresco | A, COM, NCLO, XO; CRU | B, H | H | S | Sonora, Baja California | Felger y Moser, 1985; Felger et al., 2008 |

| A. kunthii G. Don | cebolla blanca, cebollín, chunacate, huun nakat, te’tikil tuix, xonacate | Guiso, fresco | A, COM, NCLO, XO; CRU | B, H | H | S | Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Colima, Michoacán, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo | Arce-Valdez y Linares-Mazari, 2016; Breedlove y Laughlin, 1993; Espejo-Serna y López-Ferrari, 2003 |

| Anacardiaceae | ||||||||

| Rhus microphylla Engelm. | agrito, lantrisco | Bebida | A | FR | Ar | S | Coahuila, Nuevo León | Alanís-Flores et al., 2010; Latorre y Latorre, 1977 |

| Schinus molle L. | pirul | Bebida | A | S | A | C | San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo | Muñoz-Zurita, 2012 |

| Spondias mombin L. | abal, abal ak, batz’i po’on, ciruela agria, ciruela mexicana, guingune, jocote | Guiso, bebida | A, COM, NCLO, XOC | FR | A | C | Oaxaca, Yucatán | González- Ventura, 1993; Ruenes-Morales et al., 2010 |

| S. purpurea L. | batz’i po’on, ciruela mexicana, guingune | Guiso, bebida | A, COM, NCLO, XOC; M, LE | FR | A | C | Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Jalisco | Breedlove y Laughlin, 1993; García y Linares, 2012; González- Ventura, 1993; Isidro-Vázquez, 1997; Ruenes-Morales et al., 2010 |

| Apiaceae | ||||||||

| Cyclospermum leptophyllum (Pers.) Sprague ex Britton et. P. Wilson | apio silvestre, cilantro, culantro | Guiso | A, COM, NCVM, CI | H, T | H | S | Guerrero | Casas et al., 1994 |

| Daucus montanus Humb. et. Bonpl. ex Spreng. | culantrillo, kulantú ^citam, yawa, yuve | Guiso, fresco | A, COM, NCVM, CI; CRU | PA | H | S | Chiapas, Oaxaca | Berlin et al., 2013; De Ávila, 2010; Katz, 1992 |

| Eryngium foetidum L. | abyt kunlando, cilantro, cilantro antiguo, cilantro castillo, cilantro cimarrón, cilantro de espina, cilantro de La Habana, cilantro espinoso, cilantro extranjero, culantro coyote, huitz kulantro, kurantro, manila | Guiso, fresco | A, COM, NCVM, CI; CRU | H | H | S | Diversos estados del país | Gutiérrez-Miranda, 2003; Ibarra-Manríquez et al., 1997; Lazos y Álvarez, 1983; Mapes, 1983-1985; Martínez Alfaro et al., 1995; Neulinger et al., 2013; Pagaza-Calderón, 2008; Villalobos-Contreras, 1994 |

| Micropleura renifolia Lag. | jɨkdam | SD | SD | F, H, T | H | S | Durango | Narváez-Elizondo et al., 2020 |

| Tauschia humilis J.M. Coult. et. Rose * | cilantro de llano | Fresco | A, COM, NCVM, CI; CRU | H | H | S | Hidalgo | Pérez Escandón, 2003 |

| T. nudicaulis Schltdl. | alisárapai | Fresco | CRU | H | H | S | Chihuahua | Pennington, 1969 |

| Apocynaceae | ||||||||

| Mandevilla hypoleuca (Benth.) Pichon | flor de San Juan | Bebida | A | H | H | S | Guanajuato | Monroy Vázquez, 2005 |

| Plumeria rubra L. | cacalosúchil, flor de cala, flor de mayo, guie’ chachi | Bebida | A | F | A | C | Oaxaca | Kennedy et al., 2008; López, 2002; Niembro et al., 2010; Villalobos-Contreras, 1994 |

| Telosiphonia hypoleuca (Benth.) Henrickson | Flor de San Juan | Bebida | A | H | Ar | S | Guanajuato | Monroy Vázquez, 2005 |

| Araceae | ||||||||

| Spathiphyllum cochlearispathum (Liebm.) Engl. * | chile de gato | Guiso | A | IN | H | S | Veracruz | Observación personal Sergio Avendaño |

| Araliaceae | ||||||||

| Oreopanax capitatus (Jacq.) Decne. et. Planch. | caballero, choco, tablilla | Envoltura | M, ET | H | A | S | Veracruz | Lascurain-Rangel et al., 2017 |

| O. echinops (Schltdl. et. Chm.) Decne. et. Planch. | choco, hoja de queso | Envoltura | M, ET | H | A | S | Veracruz | Lascurain-Rangel et al., 2017 |

| O. flaccidus Marchal * | choco, hoja de queso | Envoltura | M, ET | H | A | S | Veracruz | Lascurain-Rangel et al., 2017 |

| O. liebmannii Marchal | k’ab čoh | Envoltura | M, ET | H | A | S | Chiapas | Berlin et al., 2013 |

| O. peltatus Linden | jabnal, kelem jabnal, palo de coleto, tu’sum ‘cu’c k’ab čoh, yich’ak mut | Envoltura | M, ET | H | A | S | Chiapas | Berlin et al., 2013; Breedlove y Laughlin, 1993 |

| Arecaceae | ||||||||

| Cryosophila stauracantha (Heynh.) R. Evans | kun | Salar guiso | A, S | BrT | Ar | S | Chiapas | Cook, 2016 |

| Asparagaceae | ||||||||

| Agave americana L. | chichimeco, maguey, maguey aguamielero, maguey pulquero | Bebida, pulque para pan, mixiote, barbacoa, cubrir | A, M, EA, CH | H, HC, T | Ro | S, C | Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Nayarit, Ciudad de México | García-Mendoza, 1998; Rangel-Landa y Lemus, 2002; Alanís-Flores, 2005; Estrada et al., 2012; Alanís-Flores et al., 2010; Rangel, 1987; Azcárraga-Rosette, 2004; Alanís-Flores, 2001 |

| A. angustifolia Haw. | espadilla, espadín, mezcal, xix ij | Cubrir | M, CH | H | Ro | C | Nacional | Flores y Kantún- Balam, 1997; García-Mendoza et al., 1993 |

| A. asperrima Jacobi * | maguey cenizo | Barbacoa | A, M, EA, CH | H | Ro | S | Nuevo León | Alanís-Flores et al., 2010 |

| A. gentryi B. Ullrich * | agave verde, maguey | Pulque para pan, mixiote, barbacoa | A, M, EA, CH | H, HC, T | Ro | S | Nuevo León | Monroy Vázquez, 2005; Estrada et al., 2012 |

| A. gypsicola García-Mend. et. D. Sandoval * | maguey blanco, xavi kuiji | Barbacoa | A, M, EA, CH | H | Ro | S | Oaxaca | García-Mendoza et al., 1993; García-Mendoza et al., 2019 |

| A. hookeri Jacobi * | agave, ixquitécatl | Bebida | A | T | Ro | S, C | Michoacán | García-Mendoza, 1998 |

| A. inaequidens K. Koch * | cebolla | Bebida | A | T | Ro | S | Estado de México | García-Mendoza, 1998 |

| A. macroculmis Tod. | agave verde | Barbacoa, mixote, bebida | A | Ro | S | Guanajuato | Monroy Vázquez, 2005 | |

| A. mapisaga Trel. * | may’e | Barbacoa, mixiote | A, M, EA, CH | H, T | Ro | C | Nuevo León, San Luis Potosí | Alanís-Flores, 2001; González et al., 2005 |

| A. maximiliana Baker * | a´hl mai | Barbacoa | A, M, EA, CH | H, T | Ro | S | Jalisco | Vázquez-García et al., 2004 |

| A. montana Villarreal * | maguey chino | Tortilla | A | H | Ro | S | Nuevo León | González et al., 2005 |

| A. salmiana Otto ex Salm-Dyck * | bänuada, maguey amarillo, maguey cimarrón, maguey de pulque, maguey fino, maguey pulquero, maguey verde, mixiote, pulque maguey | Barbacoa, mixiote, bebida | A, M, EA, CH, LE | T, H, HC, R | Ro | S | Guanajuato, Nuevo León, Durango, Hidalgo, Querétaro, Oaxaca, Puebla | Alanís-Flores, 2001; González et al., 2005; Monroy Vázquez, 2005; Hernández-Sandoval et al., 2012; Rangel, 1987; Rodríguez-Acosta et al., 2010 |

| Agave spp. | méke | Barbacoa | A, M, EA, CH | H | Ro | S | Aguascalientes | Barba-Ávila et al., 2003; Pennington, 1963 |

| Asteraceae | ||||||||

| Achillea millefolium L. | mil en rama, plumajillo | Bebida, fresco | A, CRU | F, H | H | S | Estado de México | García y Schlaepfer, 2014 |

| Ageratina petiolaris (Moc. et. Sessé ex DC.) R.M. King et. H. Rob. * | amargosa | Bebida | A | H, T | Ar | S | Guanajuato | Monroy Vázquez, 2005 |

| Alloispermum integrifolium (DC.) H. Rob. | hoja de pescado, yuva nduu isu, yuva nduu yuku | Fresco | CRU | HT | H | S | Oaxaca | De Ávila, 2010 |

| A. scabrum (Lag.) H. Rob | cola de pescado, hoja de pescado | Guiso, fresco | A, CRU | H | H | S | Oaxaca | De Ávila, 2010 |

| Artemisia ludoviciana (Willd.) ex Spreng | estafiate | Bebida | A | F, H | H | S | Estado de México | García y Schlaepfer, 2014 |

| Brickellia veronicifolia (Kunth) A. Gray | gobernadora, mejorana, orégano, orégano del campo, orégano del cerro, orégano del monte, peistón, pestón, pexto, pextón, quebradora | Guiso | A | H | Ar | S | Aguascalientes | Barba-Ávila et al., 2003; Mares- Guerrero y Ocampo Acosta, 2018; Standley, 1920 |

| Cosmos sulphureus Cav. | suchipal, suchipate, xochipal, xochipaltsin, xo:chipaltsin | Guiso | A, CO | F | H | C | Guerrero | Kennedy et al., 2008; Muñoz Zurita, 2012 |

| Fleischmannia pycnocephala (Less.) R.M. King et. H. Rob. | axokotxihuit | Bebida | A | H | H | S | Puebla | Dirzo et al., 2010 |

| Flourensia cernua DC. | hojasén | Bebida | A | PA | H | S | Nuevo León | Alanís-Flores et al., 2010; Bustamante Rodríguez, 2013 |

| Galinsoga parviflora Cav. | piojito, yiwa nduu, yiwa ndu | Guiso, fresco | A, CRU | PA | H | S | Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Puebla | De Ávila, 2010; Kennedy et al., 2008; Muñoz Zurita, 2012; Ysunza-Ogazón y Díez-Urdanivia, 2016 |

| G. quadriradiata Ruiz y Pav. | yuva nduu | Fresco | CRU | PA | H | S | Oaxaca | De Ávila, 2010 |

| Heliopsis longipes (A. Gray) S.F. Blake * | chilcuague, chilcuan, chilmecatl, pelitre | Guiso, bebida | A | R | H | S | Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro | Cariño-Cortés et al., 2010; Martínez, 1959 |

| Jaegeria hirta (Lag.) Less. | botón amarillo, yuva nduu | Guiso, fresco | A, CRU | F, H | H | S | Oaxaca | De Ávila, 2010 |

| J. pedunculata Hool, et. Arn. * | yuva nduu | Fresco | CRU | F, H | H | S | Oaxaca | De Ávila, 2010 |

| Pinaropappus spathulatus Brandegee | chipule, duva to ó | Guiso | A | H | H | S | Oaxaca | Echeverría, 2003 |

| Porophyllum gracile Benth. | cuchu pusi, hierba del venado, ojo de pescado, xtisel, xtisil | Guiso, bebida | A, COM, NCLO, PA | H | H | S | Sonora, Baja California Sur | Pío-León et al., 2018; Yetman et al., 2002 |

| P. linaria (Cav.) DC. * | ayauhtona, chepiche, escobita, pepiza, pipetza, pipicha, pipitza, pipizca | Guiso, salsa | A, COM, NCLO, PA; CRU | PA | H | C | Oaxaca, Puebla | Arellano, 2002; Echeverría, 2003; Pardo, 2001; Picó y Nuez, 2000; Rodríguez-Acosta et al., 1991; Rodríguez-Acosta et al., 2010; Sánchez-Velázquez et al., 2008 |

| P. macrocephalum DC. | pápalo, pápaloquelite | Fresco | A, COM, NCLO, PA;CRU | H | H | C | Oaxaca, Puebla | Blanckaert, 2007; Rodríguez-Acosta et al., 2010; Sánchez-Velázquez et al., 2008; Villaseñor- Martínez, 1988 |

| Pseudognaphalium canescens (DC.) Anderb. | gordolobo | Guiso | A | H | H | C | Nuevo León | Estrada-Castillón et al., 2018 |

| Salmea scandens (L.) DC. | hierba de la muela, lus ya’a yiin, niiv aa’ts, palo de chile, yág-guíin | Guiso, fresco | A, CRU | T | T | S | Oaxaca | Balick y Arvigo, 2015; Hunn, 2008; Luna-José y Rendón-Aguilar, 2008; Martin, 1996; Pérez y García Morales, 2016; Villa-Ruano et al., 2015 |

| Tagetes filifolia Lag. | anís de campo, anís silvestre, anisillo, cic’ak wamal, kulanto jomol, tzitz jomol, yubat | Bebida, cocimiento de elotes | A, COM, NCVM, AN | PA | H | S | Chiapas, Durango, Guanajuato, Puebla | Berlin et al., 2013; Monroy Vázquez, 2005; Narváez-Elizondo et al., 2020; Pagaza-Calderón, 2008; Pío-León et al., 2018 |

| T. lucida Cav. | basigo, curucumín, cuahuyaúhtll, falso hipericón, hierba anís, jurí, pericón, santa maría, tzitz, yaúhtll, yerbaníz, yubat | Bebida, cocimiento de elotes y chayotes | A, CO; COM, NCVM, AN | PA | H | S | Puebla, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Nuevo León, Sonora, Guanajuato, Durango, Aguascalientes, Ciudad de México | Alanís-Flores et al., 2010; Azcárraga-Rosette, 2004; Breedlove y Laughlin, 1993; Bye-Boettler, 1986; Bye-Boettler y Linares-Mazari, 1984; Céspedes et al., 2006, Lazos y Álvarez, 1983; Martínez, 1928; Monroy Vázquez, 2005; Narváez-Elizondo et al., 2020; Pagaza-Calderón, 2008; Rodríguez-Acosta et al., 2010 |

| T. micrantha Cav. | anís, anís de campo, anisillo, putsut, putzuti | Bebida | A, COM, NCVM, AN | PA, S | H | S | Michoacán, Tlaxcala, Ciudad de México, Oaxaca, Puebla | Azcárraga-Rosette, 2004; Caballero y Mapes, 1982-1983; Chino y Jacquez, 1986; García-Sánchez et al., 2012; Pío-León et al., 2018; Solís, 2006; Vibrans, 1997 |

| Tridax coronopifolia (Kunth) Hemsl. * | coronilla, guiñadúhierba del conejo, motitas de playa | Guiso | A | PA | H | S | Oaxaca | Kennedy et al., 2008; Muñoz Zurita, 2012 |

| Verbesina persicifolia DC. | pu:skuyún | Cubrir | M, CH | H | H | S | Puebla | Beck, 2019 |

| Viguiera dentata (Cav.) Spreng. | taj | Cubrir | M, CH | H, T | H | C | Yucatán | Caballero, 1992; Flores y Kantún- Balam, 1997; Sanabria, 1986 |

| Zaluzania augusta (Lag.) Sch. Bip. var. augusta | castinguiní | Cubrir alimentos | M, EA | H, T | Ar | S | Guanajuato | Monroy Vázquez, 2005 |

| Bataceae | ||||||||

| Batis maritima L. | dedito, pajóocsim, paxóocsim, xpacoocsim, xpajoocsim | Edulcorante de bebida | A, E | R | H | S | Baja California (Islas) y Sonora | Felger et al., 2008 |

| Begoniaceae | ||||||||

| Begonia gracilis Kunth | flor de agosto, jɨkdam, limón de sapo, sangre de toro, subhaa’n jɨkdam, toruri iurhiri, tsitsiki agosturi, xocoyol | Guiso, fresco | A, COM, NCLO, XOC; CRU | T | H | S | Michoacán, Durango | Bello-González et al., 2015; Narváez-Elizondo et al., 2020 |

| B. heracleifolia Schltdl. et. Cham. | xocoyol, xocoyul | Guiso | A, COM, NCLO, XOC | T | H | S | Puebla | Martínez-Alfaro et al., 1995; González-Chévez y Hersch-Martínez, 2005 |

| B. nelumbonifolia Schltdl. et. Cham. | xocoyol, xocoyul | Guiso | A; COM, NCLO, XOC | RA, T | H | S | Puebla y Veracruz | Observación personal Richard Tan |

| B. sandtii Houghton ex Ziesenh. | jɨkdam, limón de sapo, subhaa’n jɨkdam | SD | SD | RA, T | H | S | Durango | Narváez-Elizondo et al., 2020 |

| Bignoniaceae | ||||||||

| Astianthus viminalis (Kunth) Baill. | azúchil | Guiso | A | A | S | Puebla | Rodríguez-Acosta et al., 2010 | |

| Bignonia aequinoctialis L. | ajillo, anicab, axux’ ak’, bejuco de aja, cebollín | Guiso | A | T | T | S | Chiapas y Yucatán | Contreras-Cortés et al., 2015; Cook, 2016; Redfield y Villa-Rojas, 1934 |

| Pachyptera alliacea (Lam) A. Gentry | aaxux ts’ aah | Guiso | A | H | B | S | San Luis Potosí | Alcorn, 1983 |

| Parmentiera aculeata (Kunth) Seem. | cuahuilote | Cubrir | M, CH | C, M | A | S | Tejupilco, Estado de México | Comunicación personal Raul Navarrete |

| Tecoma stans (L.) Juss, ex Kunth | candó, candox, flor amarilla, k’an lool, nixtamalxóchitl, sauco amarillo, tronador | Leña | M, LE | T | Ar | S | Yucatán | Comunicación personal Salvador Flores, 2019 |

| Bixaceae | ||||||||

| Bixa orellana L. | achiote, kaiwi, tsinikuy | Guiso, bebida | A, CO | S | Ar | S, C | Nacional | Barrera-Marín et al., 1976; Clerk y Negreros-Castillo, 2000; Martínez-Alfaro et al., 1982; Méndez-Robles et al., 2004; Sanabria, 1986; Souza-Novelo, 1950 |

| Cochlospermum vitifolium (Wild.) Spreng. | chak ch’ooy, chimi, chuúm | Guiso | A | H | A | S | Yucatán, Tabasco, Veracruz | Salazar et al., 2012 |

| Boraginaceae | ||||||||

| Bourreria huanita (Lex.) Hemsl. | bakal-ché, esquixóchitl, flor de paloma, flor de palomita, guia-lee, guie xoba, huanini, huanita, isquixóchitl, ita-yucu-cuañe, izquixochitlcuáhuitl, izqui-xóchitl, jazmín de la India, jazmín de Oaxaca, jazmín de palo, jazmín de Tehuantepec, jazmín del Istmo | Bebida | A | F, H | A | S | Oaxaca | Musálem López, 2002 |

| Brassicaceae | ||||||||

| Rorippa mexicana (DC.) Standl. et. Steyerm. | witaiupac, witajupaci | Fresco | CRU | H | H | S | Chihuahua | Pennington, 1963 |

| Burseraceae | ||||||||

| Bursera laxiflora S. Watson * | to’oro chucuri | Leña | M, LE | RA | A | S | Sonora | Yetman, et al., 2002; Yetman 2002 |

| Cactaceae | ||||||||

| Cylindropuntia imbricata (Haw.) F.M. Knuth | abrojo, carmiño, cholla, coyonoztle, nopal, tuna blanca, xoconoxtle | Guiso | A, COM, NCLO, XOC | FR | Ar | S, C | Diversos estados del país | Alanís-Flores et al., 2010; Meza- Nivón, 2011; Sánchez-Mejorada, 1982 |

| Lophocereus marginatus (DC.) S. Arias et. Terrazas * | jarritos, órgano | Guiso, bebida, repostería | A | FR | Ar | S | Colima | Meza-Nivón, 2011 |

| Opuntia hyptiacantha F.A.C. Weber * | cuaresmeño, xoconostle | Bebida | A, COM, NCLO, XOC | FR | Ar | S | Tlaxcala | Meza-Nivón, 2011 |

| O. joconostle F.A.C. Weber * | xoconostle | Guiso | A, COM, NCLO, XOC | FR | Ar | S | Michoacán | Martínez, 1959 |

| O. spinulifera Salm-Dyck * | duraznillo blanco, xoconostles | Guiso | A, COM, NCLO, XOC | FR | Ar | S | Estado de México | Meza Nivón, 2011 |

| Stenocereus stellatus (Pfeiff.) Riccob. * | dichi kaya, dichi key, xoconochtli, xoconostle | Guiso | A, COM, NCLO, XOC | FR | Co | C | Puebla, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca | Arias-Toledo et al., 2001; Casas et al., 1997; Hernández et al., 2012; Meza-Nivón, 2011 |

| Campanulaceae | ||||||||

| Lobelia sartorii Batke | SD | Guiso | A | H | H | S | San Luis Potosí | Carbajal-Esquivel, 2008 |

| Cannabaceae | ||||||||

| Aphananthe monoica (Hemsl.) J.-F. Leroy | guacimilla | Esquiate | A | F, FR | A | S | Chihuahua | Pennington, 1963 |

| Cannaceae | ||||||||

| Canna indica L. | azafrán, chachalaca, chilalaga, chimalaga, papata, papatla, papatla amarilla, platanillo, ra t’u’ye’yo, tzajal ch’uch | Guiso, envoltura | A, CO; M, ET | PA, RI | H | S, C | Chiapas, Hidalgo, Puebla, Quintana Roo | Anderson et al., 2005; Romero et al., 1999; Basurto-Peña, 1982; Breedlove y Laughlin, 1993; Lascurain-Rangel et al., 2017; Villalobos-Contreras, 1994 |

| C. tuerckheimii Kraenzl. | li:ma’hchí:n | Envoltura | M, ET | H | H | C | Puebla | Beck, 2019 |

| Chloranthaceae | ||||||||

| Hedyosmum mexicanum Cordem. | palo de agua | Bebida | A | PA | A | S | Michoacán | García y Linares, 2012 |

| Convolvulaceae | ||||||||

| Ipomoea dumosa (Benth.) L.O. Williams | casi, c’asiu, caxiu, chonegue, dhuyu, isioquilitl, s’iyu, soyo, soyoquelite, thuuyu’, xonequi | Guiso | A | H | B | S | Puebla, San Luis Potosí, Veracruz | Alcorn, 1984; McDonald, 1994; Stoopen et al., 1992; Villaseñor-Martínez, 1988; Williams, 1970 |

| Cucurbitaceae | ||||||||

| Cucurbita argyrosperma K. Koch | pipián, semilla pipianera | Guiso, repostería | A | S | Ra | C | Nacional | Lira-Saade y Caballero, 2002 |

| C. ficifolia Bouché | chilaca, chilalayote | Guiso, repostería | A | S | Ra | C | Nacional | Nee, 1993 |

| C. moschata Duchesne | calabaza cuaresmeña, calabaza de castilla, calabaza de pellejo | Guiso, repostería | A | S | Ra | C | Nacional | Lira-Saade, 1996; Vela, 2010 |

| C. pepo L. | cabeza pipiana, pipián | Guiso, repostería | A | S | Ra | C | Nacional | Aparicio-Alegría y García, 1995; Lazos y Álvarez, 1983 |

| Cyperaceae | ||||||||

| Cyperus articulatus L. | apoyomatli, bintuh, chintul, chintuli, cuentas de santa elena, santuli, tule, zapandú | Bebida | A | R | H | S | Chiapas | Petrich, 1985 |

| Dilleniaceae | ||||||||

| Curatella americana L. | chaparro, encino, hojamán, raspaviejo, tachicón | Bebida, envoltura | A, M, EA | S | A | S | Veracruz, Oaxaca, Guerrero | Gallardo, 2004; Gómez-Pompa et al., 2010; Muñoz Zurita, 2012; Observación personal Richard Tan |

| Ehretiaceae | ||||||||

| Ehretia tinifolia L. | frutillo, roble beek | Cubrir, envoltura | M, CH, EA | PA | A | S | Quintana Roo, Yucatán | Anderson et al., 2005; Quintal y Quiñones, 2011 |

| Ericaceae | ||||||||

| Arbutus xalapensis Kunth | madroño | Bebida, tortilla | A | F, FR | Ar | S | Chihuahua | Pennington, 1963 |

| Chimaphila umbellata (L.) W.P.C. Barton | SD | Guiso | A | H | A | S | Chihuahua | Pennington, 1969 |

| Gaultheria erecta Vent. | ajalté, aja te’s, arrayán | Guiso | A | H | A | S | Chiapas | Chávez et al., 2009; Díaz Montesinos et al., 2011 |

| Euphorbiaceae | ||||||||

| Acalypha phleoides Cav. | banawaka | Esquiate | A | H | H | S | Chihuahua | Pennington, 1963 |

| Alchornea latifolia Sw. | pipiancillo, ta’lhtzi: kí’wi’ | Guiso | A | FR | A | S | Puebla | Beck, 2019 |

| Cnidoscolus aconitifolius (Mill.) I.M. Johnst. | chaya | Guiso, envoltura de alimentos | A, M, EA | H | Ar | C | Yucatán | Didou-Aupetit y Ramírez, 1998 |

| Ditaxis heterantha Zucc. * | azafrán de bolita, azafrancillo | Guiso | A, CO | S | Ar | S | Hidalgo, Jalisco | Hernández et al., 2012; Méndez-Robles et al., 2004 |

| Euphorbia graminea Jacq. | copalkijli, copalquelite, frailes | Fresco | CRU | H | H | S | Guerrero | Casarrubias, 1994; González Chévez y Hersch Martínez, 2005 |

| Jatropha curcas L. | chuta, piiloch, piñón, piñoncillo, thakpeen te’, xuta | Guiso | A | S | Ar | S | Veracruz, San Luis Potosí, Puebla | Alcorn, 1984; Lascurain et al., 2010 |

| Fabaceae | ||||||||

| Acaciella angustissima (Mill.) Kuntze | ángel, chak thuk’, opactli, timbre, timbrillo, ya cua | Bebida alcohólica | A, | C, R | Ar | S | Veracruz | Godoy et al., 2003 |

| Arachis hypogaea L. | cacahuate, tlālcacahuatl | Guiso, bebida, repostería | A | S | H | C | Nacional | Martínez- Márquez et al., 2004; Muñoz-Zurita, 2012; Kennedy et al., 2008; Ramírez- Rancaño, 2004; Stoopen et al., 1992 |

| Cenostigma gaumeri Greenm.) Gagnon et. G.P.Lewis | kitinché | Leña | M, LE | RA, T | A | S | Yucatán | Quiroz-Carranza y Orellana, 2010 |

| Crotalaria longirostrata Hook. et. Arn. | al-a-ju, bichi, cascabel o cascabel de víbora, chepil, chipil, chipila, chipilín, garbancillo, vichi | Guiso | A, COM, NCLO, CHEP | PA | H | S | Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco | Gutiérrez Miranda, 2003; Muñoz Zurita, 2012; Solís-Becerra y Estrada-Lugo, 2014 |

| C. maypurensis Kunth | chipilín, chipilím cimarrón | Guiso | A, COM, NCLO, CHEP | H | Ar | C | Tabasco | Romero, 1981 |

| C. rotundifolia (Walter) Walter ex J.F. Gmel. | SD | Esquiate | A | H | H | S | Chihuahua | Pennington, 1963; Linares-Mazari y Bye-Boettler, 2020 |

| C. vitellina Ker Gawl. | chipilín cimarrón | Guiso | A, COM, NCLO, CHEP | H, S | H | C | Yucatán | Muñoz Zurita, 2012 |

| Dalea greggii A. Gray | orégano cimarrón | Guiso | A, COM, NCVM, OR | PA | H | S | Sonora, San Luis Potosí, Puebla, Oaxaca | Granados-Sánchez et al., 2013 |

| Desmodium sericophyllum Schltdl. | guaje chaparro, guaje de tierra, tlālhuahuāxin, yolitos | Salsa, fresco | A, COM, NCLO, GH; CRU | S | H | S | Guerrero | González Chévez y Hersh Martínez, 2005 |

| Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp. | cacahuananchee, guie’niza, madrecacao | Envoltura | M, EA | H | A | S | Oaxaca | Pérez-Báez et al., 2016 |

| Havardia albicans (Kunth) Britton et. Rose. | chukum | Leña | M, LE | H | A | S | Yucatán | Quiroz-Carranza y Orellana, 2010 |

| Leucaena confertiflora Zárate * | guaje | Guiso, fresco | A, COM, NCLO, GH; CRU | S | A | S | Puebla | Casas et al., 2001; Grether et al., 2006 |

| L. cuspidata Stand. * | guaje, huāxquilitl | Fresco | A, COM, NCLO, GH; CRU | S | A | S | Jalisco, Hidalgo, San Luis Potosí | Zárate, 1999 |

| L. diversifolia (Schltdl.) Benth. | ch’ich’ni, guaje, guaje blanco, guaje de pájaro, lobadaviyin, shashib, shashibtez, xaxib | Fresco | A, COM, NCLO, GH; CRU | S | A | S | Puebla, Veracruz | Martínez-Alfaro et al., 1995; Zárate, 1999 |

| L. esculenta (Moc. et. Sessé ex DC.) Benth. | guaje colorado, huaxquílitl | Fresco | A, COM, NCLO, GH; CRU | HT, S, YF | A | S | Puebla | Pardo, 2001; Villa-Kamel, 2014, Base de Datos de la ENAH; Zárate, 1999 |

| L. lanceolata S. Watson * | guaje | Fresco | A, COM, NCLO, GH; CRU | S | A | S | Veracruz, Puebla | Casas et al., 2001; Suárez et al., 2012 |

| L. leucocephala (Lam.) de Wit | guacis, guaje, huachi, huaje, huaxi, li’hak, liliake | Fresco | A, COM, NCLO, GH; CRU | S | A | S | Veracruz | Zárate, 1999 |

| L. macrophylla Benth. * | guaje | Guiso, fresco | A, COM, NCLO, GH; CRU | HT, S, YF | A | S | Guerrero, Morelos, Nayarit, Estado de México, Puebla | Arriaga et al., 2014; Basurto-Peña et al., 2011; Casas et al., 1994; Cedillo, 1990; Grether et al., 2006; Ruenes-Morales, 1993; Viveros y Casas, 1985 |

| Lonchocarpus punctatus Kunth | balché | Bebida | A | C | A | S | Yucatán | Quintero-Salazar et al., 2012 |

| Mariosousa acatlensis (Benth.) Seigler et. Ebinger * | borreguitos, chindata, epaquilitl, hierba del zorrillo, tiñu, yepaquilhe | Guiso, fresco | A, CRU | RE, S, YF | A | S | Guerrero, Puebla, Oaxaca | González Chévez y Hersch Martínez, 2005; Hersch Martínez y Fierro Álvarez, 1999 |

| Piscidia carthagenensis Jacq. | ja’abin, jabín | Cubrir | M, CH | H, RA | A | S | Yucatán | Flores y Kantún- Balam, 1997; Quintal y Quiñones Vega, 2011; Sterling, 2014 |

| Platymiscium yucatanum Standl. | sabinche’ | Cubrir | M, CH | A | S | Yucatán | Salazar et al., 2012 | |

| Prosopis glandulosa Torr. | mezquite | Bebida | A, M, LE | F, FR, S | A | S | Guerrero, San Luis Potosí, Baja California | Casas et al., 1994; Muñoz Zutirta, 2012; Villa-Kamel, 2014, Base de Datos de la ENAH; Viveros y Casas, 1985 |

| Senegalia gaumeri (S.F. Blake) Britton et. Rose | box kaatsim | Leña | M, LE | M | A | S | Campeche, Quintana Roo, Yucatán | Flores y Kantún- Balam, 1997 |

| Fagaceae | ||||||||

| Quercus candicans Née | almaizeoque, encino blanco, hoja china | Envoltura | M, ET | H | A | S | Diversos estados del país | Lascurain-Rangel et al., 2017 |

| Q. crassifolia Benth. | encino | Bebida | A | C, H | A | S | Norte de México | Luna-José et al., 2003 |

| Q. gentryi C.H. Müll. * | usabi | Leña | M, CH | H | A | S | Chihuahua | Mares, 1982 |

| Q. resinosa Liebm. * | encino amarillo, encino bermejo, encino blanco, encino colorado, encino prieto, roble, roble blanco | Base para horneado de pan, bebida, guiso, tortilla | A, M, EA | H | A | S | Zacatecas | Rocha-Guzmán et al., 2009; Sabás- Rosales, 2016 |

| Heliconiaceae | ||||||||

| Heliconia latispatha Benth. | platanillo | Envoltura | M, ET | H | H | C | Veracruz | Lascurain-Rangel et al., 2017; Lazos y Álvarez, 1983 |

| H. librata Griggs | chu kux xibi, hach muxan, säk muxan | Envoltura | M, ET | H | H | S | Chiapas | Cook, 2016; Durán-Fernández, 1999 |

| H. schiedeana Klotzsch | papatla de monte, platanillo | Envoltura | M, ET | H | H | S | Diversos estados del país | Lascurain-Rangel et al., 2017; Martínez Alfaro et al., 1995; Romero et al., 1999 |

| H. uxpanapensis C. Gut. Báez * | platanillo | Envoltura | M, ET | H | H | S | Veracruz | Lascurain-Rangel et al., 2017 |

| Lamiaceae | ||||||||

| Agastache mexicana (Kunth) Link et. Epling | toronjil | Bebida alcohólica | A | H | H | C | Puebla | Villalobos-Contreas, 1994 |

| Callicarpa acuminata Kunth | puk’in | Cubrir | M, CH | H | Ar | S | Quintana Roo | Anderson et al., 2005 |

| Clinopodium macrostemum (Moc. et. Sessé ex Benth.) Kuntze | chepito de huerta, guiezza, hierba, nurité, poleo, rosa del borracho, te de monte | Bebida, guiso | A | PA | Ar | S | Puebla | Ortega-Ortega y Vázquez-García, 2014 |

| C. mexicanum (Benth.) Govaerts * | payanal, toronjil silvestre | Bebida, confitería | A | PA | Ar | S | Hidalgo, Puebla | Didou-Aupetit y Ramírez Bonilla, 1998; Granados-Sánchez et al., 2013; Pardo, 2001; Ross-Ibarra y Molina-Cruz, 2002; Villavicencio y Pérez-Escandón, 1995 |

| C. micromerioides (Hemsl.) Govaerts * | orégano | Guiso | A | H | H | S | San Luis Potosí | García et al., 2013; García- Landaverde et al., 2013; Granados-Sánchez et al., 2013 |

| Hedeoma bella (Eling) R.S. Irving * | orégano | Guiso | A, COM, NCVM, OR | H | H | S | Jalisco | Velázquez-Ríos, 2018 |

| H. drummondii Benth. | menta, poleo | Guiso, bebida | A, COM, NCVM, OR | H | H | S | Coahuila, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas | Estrada-Castillón et al., 2014; Velázquez-Ríos, 2018; Viveros-Valdez et al., 2010 |

| H. patens M.E. Jones * | bho’mkox origan, orégano chiquito, orégano de techalote | Guiso | A, COM, NCVM, OR | PA | H | S | Durango, Chihuahua, Jalisco, Sonora | Granados-Sanchez et al., 2013; Narváez-Elizondo et al., 2020 |

| H. piperita Benth. | santo domingo, tabaquillo | Guiso | A, COM, NCVM, OR | PA | H | S | Ciudad de México | Azcárraga Rosette, 2004; Bye-Boettler y Linares-Mazari, 1984 |

| H. plicata Torr. | orégano, orégano de monte | Guiso | A, COM, NCVM, OR | PA | H | S | Aguascalientes, Jalisco, Zacatecas | Velázquez-Ríos, 2018 |

| Mentha canadensis L. | atoxihuit, hierba buena, poleo, xaak’il-xiu, yerba buena | Guiso, bebida | A | H, T | H | S | Yucatán, Chihuahua, Ciudad de México, Puebla, Hidalgo, Veracruz, Sonora, Oaxaca | Aparicio-Alegría y García, 1995; Azcárraga-Rosette, 2004; Basurto-Peña, 1982; Hernández-Ruiz et al., 2013; Pennington, 1963; Souza-Novelo, 1950; Villaseñor, 1988; Villa-Kamel, 2014, Base de Datos de la ENAH; Yetman, 2002 |

| Mesosphaerum suaveolens (L.) Kuntze | chan blanco y negro, chani, chía cimarrona, comba’ari, confitura, guarijío, xoolte´ xnuuk | Guiso, bebida | A | PA, S | H | S | Yucatán | Salazar et al., 2012 |

| Monarda citriodora var. austromontana (Epling) B.L.Turner | orégano, orégano de hoja ancha de la sierra, orégano de la sierra, napá, napaká | Guiso | A, COM, NCVM, OR | H | H | S | Sonora, Durango, Nuevo León, Chihuahua | Alanís-Flores, 2001; Alanís-Flores et al., 2010; Estrada-Castillón et al., 2014; Granados-Sánchez et al., 2013; Laferrière et al., 1991 |

| Poliomintha bustamanta Turner * | orégano | Guiso | A, COM, NCVM, OR | H | Ar | S | San Luis Potosí, Nuevo León | Rocha-Estrada et al., 2014 |

| P. dendritica Turner * | orégano | Guiso | A, COM, NCVM, OR | H | Ar | S | San Luis Potosí | Rocha-Estrada et al., 2014 |

| P. glabrescens A. Gray ex Hemsl. | orégano | Guiso | A, COM, NCVM, OR | H | H | S | San Luis Potosí, Oaxaca, Coahuila, Durango, Sinaloa | Alvarez, 2008; López-Martínez, 2014; Rocha- Estrada et al., 2014 |

| P. longiflora A. Gray * | orégano de higueras, orégano de Monterrey, orégano de Nuevo León | Guiso | A, COM, NCVM, OR | H | Ar | S | Nuevo León, Coahuila | Alanís-Flores, 2005; Alanís-Flores et al., 2010; Aranda-Ruiz et al., 2009; Estrada-Castillón et al., 2012; Latorre y Latorre, 1977; Nicholson y Arzeni, 1993; Rocha-Estrada et al., 2014 |

| Volkameria ligustrina Jacq. | epazote blanco, epazote criollo, epazote de árbol, epazote de elotes, epazote morado, itsänte’, itsimté, k’axeex, moste, moxte, musté | Guiso | A | H | Ar | S | Veracruz, Chiapas, Yucatán | Cook, 2016; Kennedy, 1978; Stoopen et al., 1992 |

| Lauraceae | ||||||||

| Litsea glaucescens Kunth ** | laurel cimarrón, tu tuka’a, tutuka’a; var. subsolitaria: ahuírali, ahuírali guarijíos, aureli, laurel, tzis uch, upchi’ulh, yurel | Guiso, bebida | A, COM, NCVM, LA | H | A | S | Nacional | Berlin et al., 2013; Bye y Linares, 1984; Chino y Jacquez, 1986; De Ávila, 2010; Estrada et al., 2012; Ibarra-Manríquez et al., 1997; Narváez-Elizondo et al., 2020; Yetman, 2002 |

| L. pringlei Bartlett * | laurel, laurel de la sierra | Guiso | A, COM, NCVM, LA | H | A | S | Nuevo León | Alanis Flores, 2001; Alanís-Flores, 2005; Alanís-Flores et al., 2010; Bustamante Rodríguez, 2013; Estrada et al., 2012 |

| Persea americana Mill. | aguacate, aguacate criollo, aguacate de leche, aguacatillo fruto negro, aguachile, hoja de aguacate, ‘ma gw++, tzitz | Guiso, envoltura | A, COM, NCVM, AN; M, ET | H | A | C | Diversos estados del país | Basurto, 1982; Breedlove y Laughlin, 1993; Bustamante Rodríguez, 2013; Dávila-Aranda y Lira-Saade, 2002; Hernández-Ruiz et al., 2013; Martin, 1996; Stoopen et al., 1992; Villa-Kamel, 1991; Viveros y Casas, 1985 |

| P. liebmannii Mez | aguacatillo, man toh | Guiso | A, COM, NCVM, AN | H | A | S | Oaxaca | Lipp, 1971 |

| Magnoliaceae | ||||||||

| Magnolia mexicana DC. ** | flor de atole, flor de corazón, flor de xoloxochit, yoloxóchitl | Bebida | A | F | A | S | Veracruz, Puebla | Bye-Boettler y Linares-Mazari, 1984; Martínez-Alfaro et al., 1995; Villalobos-Contreras, 1994 |

| Malvaceae | ||||||||

| Chiranthodendron pentadactylon Larreat. ** | Árbol de las manitas, canaco, canague, huiahuonahua, k’am-xoch, li/ma/ne/shmu, macpalxóchitlcuáhuitl, mano de dragón, mapaxúchitl, teyacua | Envoltura | M, EA | C, H | A | S | Chiapas | Breedlove y Laughlin, 1993; Chávez et al., 2009 |

| Hampea trilobata Standl. | jool | Envoltura | M, EA | H | A | S | Yucatán | Salazar et al., 2012 |

| Luehea speciosa Willd. | guácimo, k’askáat | Cubrir | M, CH | H | A | S | Yucatán | Salazar et al., 2012 |

| Quararibea funebris (La Llave) Vischer | árbol canelo, cacahoaxóchitl, cacahuaxóchitl, canela, canelita, flor de cacao, kiwi pobostatli, madre de cacao, mahats’, majash, majate, majaz, maricacao, molinillo, palo copado, palo de canela, palo de chocolate, palo volador, rosa o rosita de cacao | Bebida, envoltura | A, M, ET | F, H | A | S | Oaxaca, Chiapas, Veracruz | Batis, 1994; Caballero et al., 1978; Ibarra-Manríquez et al., 1997; Lascurain-Rangel et al., 2017; Pennington y Sarukhán 1968 |

| Sterculia apetala (Jacq.) H. Karst. | castaño, pepetaca, petaca, tepetaca | Bebida | A | S | A | S | Veracruz, Oaxaca | Benítez-Badillo et al., 2004; Niembro, 1986 |

| Theobroma bicolor Bonpl. | balamt´, pataxtecht´, p’iste’ | Bebida, envoltura | A, M, ET | H, S | A, Ar | S | Chiapas, Quintana Roo | Barrera-Marín et al., 1976; Núñez- Miranda, 2011 |

| T. cacao L. | cacao, cacaotero, cágau, xaw | Guiso, bebida | A | FR, S | A | C | Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Yucatán | Barrera-Marín et al., 1976; Batis, 1994; Martínez, 1928; Rodríguez-Acosta et al., 2010; Souza-Novelo, 1950 |

| Marantaceae | ||||||||

| Calathea lutea Schult. | berijado, berijo, hoja blanca | Envoltura | M, ET | H | H | S | Veracruz | Lascurain-Rangel et al., 2017; Romero, 1981 |

| Goeppertia macrosepala (K. Schum.) Borchs. et. Suárez | SD | Envoltura | M, ET | H | H | S | Chiapas, Veracruz | Chávez et al., 2009; Lascurain-Rangel et al., 2017 |

| G. misantlensis (Lascurain) Borchs. et. S. Suárez | hoja redonda, papelillo | Envoltura | M, ET | H | H | S | Veracruz | Lascurain-Rangel et al., 2017 |

| G. ovandensis (Matuda) Borschs. et. S. Suárez | platanillo | Envoltura | M, ET | H | H | S | Veracruz | Lascurain-Rangel et al., 2017 |

| Maranta divaricata Roscoe | aki xibi te usir | Envoltura | M, ET | H | H | S | Chiapas | Durán-Fernández, 1999 |

| Stromanthe macrochlamys (Woodson et. Standl.) H.A. Kenn. et. Nicolson | hoja de piedra, malintzi, tompimil | Envoltura | M, ET | H | H | S | Veracruz | Ibarra-Manríquez et al., 1997; Lascurain-Rangel et al., 2017 |

| Thalia geniculata L. | popal | Envoltura | M, ET | H | H | S | Veracruz, Tabasco | Lascurain-Rangel et al., 2017 |

| Melastomataceae | ||||||||

| Leandra subseriata (Naundin) Cogn. | yuva xiyo (na’nu) | Cubrir | M, CH | PA | Ar | S | Oaxaca | De Ávila, 2010 |

| Miconia militis Wurdack * | yuva xiyo (na’nu) | Cubrir | M, CH | H | Ar | S | Oaxaca | De Ávila, 2010 |

| M. schlechtendalii Cogn. | yuva xiyo (ndiaa) | Cubrir | M, CH | H | Ar | S | Guerrero | De Ávila, 2010 |

| Monochaetum calcaratum (DC.) * | yuva xiyo (nu’un) tiin, yuva xiyo vali | Guiso | A | H | H | S | Oaxaca | De Ávila, 2010 |

| Tibouchina hintonii Gleason ex Todzia * | yuva xiyo (leko), yu1ku1 ndu1xa32 le3so (hoja agria de conejo) | Guiso | A | H | Ar | S | Guerrero, Oaxaca | De Ávila, 2010; Comunicación personal Jonathan Amith |

| Moraceae | ||||||||

| Morus microphylla Buckley | apulí | Bebida | A | FR | A | S | Chihuahua | Pennington, 1963 |

| Myrtaceae | ||||||||

| Pimenta dioica (L.) Merr. | batz’i pimenta, nukuch pool, pimentón, pimienta, pimienta de Tabasco, pimienta gorda, pimienta gruesa | Guiso, repostería | A | FR, H, S | A | S, C | Nacional | Basurto-Peña, 1982; Benítez-Badillo et al., 2004; Ibarra-Manríquez et al., 1997; Martínez, 1959; Martínez-Alfaro, 1984; Martínez-Murillo, 1992; Niembro et al., 2010; Pennington y Sarukhán, 1968 |

| Psidium guajava L. | arrayán, enandi, guayaba | Guiso | A | F, H | A | C | Veracruz | Lazos y Álvarez, 1983; Stoopen et al., 1992 |

| Oleaceae | ||||||||

| Fraxinus papillosa Lingelsh. | ure | Esquiate | A | F, H | A | S | Chihuahua | Pennington, 1963 |

| F. velutina Torr. | ure | Esquiate | A | F, H | A | S | Chihuahua | Pennington, 1963 |

| Onagraceae | ||||||||

| Gaura mutabilis Cav. * | flor de la tarde | SD | SD | PA | H | S | Oaxaca | Ysunza-Ogazón y Díez-Urdanivia, 2016 |

| Oenothera laciniata Hill | wakari | Esquiate | A | H | H | S | Chihuahua | Pennington, 1963 |

| O. triloba Nutt. | yoríki, wakari | Esquiate | A | H | H | S | Chihuahua | Pennington, 1963 |

| Orchidaceae | ||||||||

| Trichocentrum ascendens (Lindl.) M.W. Chase et. N.H. Williams | ajo’ak’ | Guiso | A, COM, NCVM, AJ | H | B | C | Quintana Roo | Anderson et al., 2005 |

| Vanilla planifolia G. Jacks. ** | siisbik, vainilla, xanath | Repostería, bebida | A | FR, S | B | C | Nacional | Aparicio-Alegría y García, 1995; Caballero et al., 1978; Kelly y Palerm, 1952; Lascurain-Rangel et al., 2010; Martínez-Alfaro et al., 1982; Muñoz-Zurita, 2012; Villalobos-Contreras, 1994; Rodríguez-Acosta et al., 2010 |

| V. pompona Schiede | vainilla, vainilla boba | Repostería, bebida | A | FR, S | T | C | Nacional | Bye-Boettler et al., 2018; Martínez, 1928 |

| Orobanchaceae | ||||||||

| Escobedia peduncularis Pennell | azafrán, azaprán | Guiso | A, CO | R | H | S | Durango | Narváez-Elizondo et al., 2020 |

| Melasma physalodes (D. Don) Melch. | ndu3ku2 ka’4yu1 ndu3xi4 | Guiso | A, CO | R | H | S | Guerrero | Amith y Olivares, 2018 |

| Oxalidaceae | ||||||||

| Oxalis corniculata L. | agrito, jɨkdam, jucur, limoncillo | SD | A, COM, NCLO, XOC | F, H, T | H | S | Durango | Narváez-Elizondo et al., 2020 |

| O. decaphylla Kunth | acederilla, xocoyule, yuve nuxija, yuwe nuxiya | Guiso, fresco | A, COM, NCLO, XOC; CRU | H | H | S | Chihuahua, Durango, Nuevo León, Guanajuato | Basurto-Peña et al., 2011; De Ávila, 2010; Katz, 1996; Hernández et al., 2012; Katz, 1992; Monroy Vázquez, 2005; Narváez-Elizondo et al., 2020; Pennington, 1963 |

| O. hernandesii DC. | limoncillo, jɨkdam, yicur | Fresco | A, COM, NCLO, XOC; CRU | B, F, H, R, T | H | S | Durango | Narváez-Elizondo et al., 2020 |

| O. latifolia Kunth | acedera, acederilla, agritos, c’ainixi, chipil blanco, chocoyotl, chocua, dormilona de campo, elel, huilan, jocoyol, memmixi, otsom ichiich, scocotawan, sko’ cat, socoyol, suts’keyen, suts’keymil, talbibrieto, tébol, toixipot | Fresco | A, COM, NCLO, XOC; CRU | FR, H, T | H | S | Durango, San Luis Potosí | Alcorn, 1983; Narváez-Elizondo et al., 2020 |

| Pinaceae | ||||||||

| Pinus cembroides Zucc. | piñón | Guiso, repostería | A | S | A | S | Nacional | Alanís-Flores, 2005; Alanís-Flores et al., 2010; Benítez-Badillo et al., 2004; Niembro, 1986; Niembro et al., 2010; Rodríguez-Acosta et al., 2010; Villa-Kamel, 2014, Base de Datos de la ENAH |

| Piperaceae | ||||||||

| Peperomia campylotropa A. W. Hill. * | cilantro de montaña, cilantro de monte, ombligo de tierra, pimienta de la tierra, tepeculantro, tsa’m | Guiso | A, COM, NCVM, CI | H | H | S | Morelos, Hidalgo, Chiapas | Cedillo, 1990; Gispert et al., 2004 |

| P. donaguiana C. DC. * | tlachinquilitl, yerba del venado | Guiso, fresco | A, 5, CRU | H | H | S | Puebla | Martínez-Alfaro et al., 1995 |

| P. hernandiifolia (Vahl) A. Dietr. | SD | Guiso | A | H | H | S | Oaxaca | Martínez-Bautista et al., 2019 |

| P. hobbitoides T. Wendt * | cilantro de la roca | Guiso | A, COM, NCVM, CI | H, T | H | S | Veracruz | Gomez-Pompa et al., 2010; Wendt, 2003 |

| P. lenticularis Dahlst. | SD | Tortilla | A | H, T | H | S | Puebla | Basurto-Peña et al., 2011; Pagaza-Calderón, 2008 |

| P. maculosa (L.) Hook. | cilantro cimarrón, cilantro de monte, nacasguillo, nacashuio, oreja de burro, oreja de jaguar, xutsum pathum | Guiso | A, COM, NCVM, CI | H | B | S | San Luis Potosí | Alcorn, 1983; Alcorn, 1984 |

| P. pecuniifolia Trel. et. Standl. | SD | Guiso | A | H | H | S | Oaxaca | Martínez-Bautista et al., 2019 |

| P. peltilimba C. DC. ex Trel. | causasa, cojsazan, kuk sazan, nkumasani, oreja de burro, tequelite, xutsum beex | Guiso | A, COM, NCVM, CI | H, T | B | S | Puebla, Veracruz | Caballero-Salas, 1984; Carbajal Esquivel, 2008; Kennedy, 1998; Martínez-Alfaro et al., 1995; Vergara-Rodríguez et al., 2017 |

| P. quadrangularis (J.V. Thomps.) A. Dietr. | SD | Guiso | A | H | H | S | Oaxaca | Martínez-Bautista et al., 2019 |

| P. quadrifolia (L.) Kunth | yube tinɨyɨ, quelite de ardilla | Guiso | A | H | H | S | Oaxaca | Rangel-Landa et al., 2016 |

| P. rotundifolia (L.) Kunth | berro caminante, caminante, cuksasan de palo, guaje de ardilla, laáh veriida, ‘ma gw++ ‘níi, nacaskimichin, oreja de ratón, tiji tla’huan | Guiso, fresco | A, CRU | H | H | S | Puebla | Martínez-Alfaro et al., 1995; Villalobos-Contreras, 1994 |

| Piper auritum Kunth | acoyo, acuyo, cucyo, hierba santa, mak’olan, makulan, momo, omequelite, tlanepa, tlanicpac | Guiso, envoltura | A, COM, NCVM, AN; M, ET | T | Ar | S, C | Diversos estados del país | Aparicio-Alegría y García, 1995; Basurto-Peña, 1982; Cano-Ramírez, 2003; Cedillo, 1990; Gómez-Pompa et al., 2010; Mapes 1983-1985; Martínez, 1959; Pagaza-Calderón, 2008; Romero, 1981; Sánchez-Velázquez et al., 2008 |

| P. umbellatum L. | sak hoben | Guiso | A, COM, NCVM, AN | H | Ar | S | Chiapas | Cook, 2016 |

| Plantaginaceae | ||||||||

| Plantago argyrea E. Morris | rorogoci | Esquiate | A | H | H | S | Chihuahua | Pennington, 1963 |

| P. australis Lam. | SD | Esquiate | A | H | H | S | Chihuahua | Pennington, 1963 |

| P. major L. | SD | Esquiate | A | H | H | S | Chihuahua | Pennington, 1963 |

| Poaceae | ||||||||

| Zea mays L. | maíz, tlayolli, totomoxtle | Envoltura, bebida, guiso | A, M, ET | BDI, H, T, S, IN, FR | H | C | Nacional | Ávila-Serratos, 2013; Barros y Buenrostro, 2021; Barros, 2021; Buenrostro, 2021 (a); Buenrostro, 2021 (b); Godoy et al., 2003; Kennedy 1998; Mares, 1982; Lascurain-Rangel et al., 2017 |

| Polygonaceae | ||||||||

| Gymnopodium floribundum Rolfe | dzidzilché | Leña | M, LE | M | Ar | S | Campeche, Quintana Roo, Yucatán | Flores y Kantún-

Balam, 1997 |

| Neomillspaughia emarginata (H. Gross) S.F. Blake | saj iitsa | Cubrir | M, CH | H | A | S | Yucatán | Flores y Kantún- Balam, 1997 |

| Rumex mexicanus Meisn. | lengua de vaca | Guiso | A | H | H | S | Hidalgo | Zamora-Martínez, 1997 |

| Rosaceae | ||||||||

| Rubus adenotrichos Schltdl. | batz’i makom, mora azul | Bebida | A | FR | Ar | S | Hidalgo, Chiapas | Breedlove y Laughlin, 1993; Villa-Kamel, 1991 |

| R. irasuensis Liebm. | batz’i makom | Bebida | A | FR | B | S | Chiapas | Breedlove y Laughlin, 1993 |

| Salicaceae | ||||||||

| Salix lasiolepis Benth. | watosi | Guiso, bebida, esquiate | A | H, S | A | S | Chihuahua | Pennington, 1963 |

| Sapotaceae | ||||||||

| Pouteria sapota (Jacq.) H.E. Moore et. Stearn | chakal ja’as, mamey, piste, pixtle | Guiso, bebida | A | S | A | S | Campeche, Oaxaca, Tabasco | González- Ventura, 1993; Martínez, 1959; Flores et al., 2010 |

| Scrophulariaceae | ||||||||

| Buddleja scordioides Kunth | hierba del perro | Bebida | A | RA | Ar | S | Guanajuato | Monroy Vázquez, 2005 |

| Smilacaceae | ||||||||

| Smilax laurifolia L. | weeu uut’ | Guiso | A | H | B | S | San Luis Potosí | Alcorn, 1983 |

| Solanaceae | ||||||||

| Capsicum annuum var. glabriusculum (Dunal) Heiser et. Pickersgill | chiltepín, chile quipín, chilito, piquín, pulhiix | Guiso, salsa, fresco | A, COM, NCLO, CHI; CRU | FR | H | S, C | Nacional | Aguilar-Meléndez y Lira-Noriega, 2018; Narváez-Elizondo et al., 2020 |

| C. chinense Jacq. | chile habanero | Guiso, salsa, fresco | A, COM, NCLO, CHI; CRU | FR | H | C | Nacional | Aguilar-Meléndez y Lira-Noriega, 2018; Perales y Aguirre, 2008 |

| C. frutescens L. | chile de árbol | Guiso, salsa, fresco | A, COM, NCLO, CHI; CRU | FR | Ar | S, C | Diversos estados del país | Aguilar-Meléndez y Lira-Noriega, 2018; Perales y Aguirre, 2008 |

| C. pubescens Ruiz et. Pav. | chile de cera, chile manzano, chile perón | Guiso, salsa, fresco | A, COM, NCLO, CHI; CRU | FR | H | C | Diversos estados del país | Aguilar-Meléndez y Lira-Noriega, 2018; Perales y Aguirre, 2008 |

| C. annuum L. var. annuum | ah-ik, cascabel, chak-ik, chile amashito, chile ancho, chile blanco, chile canario, chile criollo, chile de bolita, chile de Chiapas, chile dulce redondo, chile garbanzo, chile habanero, chile max, chile monte, chile parado o oxaqueño |

Guiso, salsa, fresco | A, COM, NCLO, CHI; CRU | FR | H | C | Nacional | Aguilar Meléndez, 2006; Aguilar-Rincón et al., 2010; Dávila-Aranda y Lira-Saade, 2002; Hernández-Ruiz et al., 2013; Paredes-Flores, 2001; Saynes, 2006-2009 |

| Physalis angulata L. | tomate, tomatillo, tomialh soo’s pocagl |

Guiso | A | FR | H | C | Diversos estados del país | Hernández y Blas-Yáñez, 2009; Narváez-Elizondo et al., 2020 |

| P. nicandroides Schltdl. | tomate de hoja | Guiso | A | FR | H | S | Diversos Estados del país | Hernández y Blas-Yáñez, 2009 |

| P. philadelphica Lam. | tomate de cáscara, tomatillo, co’soosfocagl, so’osfocagl | Guiso, repostería | A | CA, FR | H | S | Diversos estados del país | Hernández y Blas-Yáñez, 2009; Narváez-Elizondo et al., 2020 |

| Solanum lycopersicum L. | jitomate | Guiso | A | FR | H | C | Nacional | Linares-Mazari y Bye-Boettler, 2013; Linares-Mazari y Bye-Boettler, 2016 |

| S. wendlandii Hook. F. | quishtán, quistán | Guiso | A | T | T | S | Chiapas | Chávez et al., 2009 |

| Urticaceae | ||||||||

| Cecropia peltata L. | guarumbo | Leña | M, LE | RA | A | S | Oaxaca | Observación personal Richard Tan |

| Verbenaceae | ||||||||

| Aloysia citriodora Paláu | cedrón, hierba luisa, te cedrón | Bebida | A | H | H | C | Nacional | Observación personal Maite Lascurain |

| A. gratissima (Gillies et. Hook.) Tronc. | quebradora | Bebida | A | H | Ar | S | Coahuila | Latorre y Latorre, 1997 |

| Lantana camara L. | orégano k’aax, orégano wech | Guiso | A, COM, NCVM, OR | H | Ar | S | Yucatán, Quintana Roo | Caballero, 1992; Correa-Cano, 2004; Sánchez-González, 1991 |

| L. dwyeriana Moldenke * | orégano k’aax | Guiso | A, COM, NCVM, OR | H | Ar | S | Quintana Roo | Correa-Cano, 2004 |

| L. involucrata L. | orégano | Guiso | A, COM, NCVM, OR | H | H | S | Nuevo León | Granados-Sanchez et al., 2013 |

| L. velutina M. Martens et. Galeotti | confiturilla, orégano | Guiso, bebida | A, COM, NCVM, OR | H | H | S | Baja California Sur | Granados-Sanchez et al., 2013; López-Villafranco et al., 2017; Pío-León et al., 2018 |

| Lippia alba (Mill.) N.E. Br. ex Britton et. P. Wilson | candó, mirto, orégano, pitiona, tso̧tskotekinda, ȼo̧ȼkotEkinda | Guiso, bebida | A, COM, NCVM, OR | H | Ar | S | Coahuila, Oaxaca, Sinaloa, Durango | Granados-Sánchez et al., 2013; Latorre y Latorre, 1977; López-Villafranco et al., 2017; Martínez, 1959 |

| L. graveolens Kunth | ak’ilhe’, maipa, oreganillo, orégano, orégano chino, orégano mexicano, oreganillo, origan, té del país, xaak’che | Guiso | A, COM, NCVM, OR | H | H | S | Nacional | Alanís-Flores, 2001; Alanís-Flores et al., 2010; Blanckaert, 2007; López-Villafranco et al., 2017; Narváez-Elizondo et al., 2020; Pardo, 2001; Rzedowski y Calderón de Rzedowski, 2002 |

| L. palmeri S. Watson * | orégano, xomcahiift | Guiso, bebida | A, COM, NCVM, OR | H | Ar | S | Baja California, Puebla, Chihuahua, Baja California | Azcárraga-Rosette, 2004; Granados-Sánchez et al., 2013; Hodgson, 2001; Martínez, 1959; Pennington, 1963; Rose, 1899; Vásquez-Rojas, 1985 |

| Phyla dulcis (Trevir.) Moldenke. | orégano, tila, tzopelicxihuitl | Guiso | A, COM, NCVM, OR | H | H | S | Quintana Roo, Puebla | Anderson et al., 2005; Dirzo, et al., 2010 |

| Vitaceae | ||||||||

| Vitex gaumeri Greenm. | ya’ax nik | Cubrir, guiso | A, M, CH | PA | A | S | Quintana Roo | Anderson et al., 2005; Salazar et al., 2012 |

| Winteraceae | ||||||||

| Drimys granadensis L. f. | chilillo, palo de chile | Guiso, fresco | A, COM, NCLO, CHI; CRU | T | Ar | S | Oaxaca | Kennedy et al., 2008; Schultes, 1941 |

| Zingiberaceae | ||||||||

| Renealmia alpinia (Rottb.) Maas | cardamomo, cargamomo, cherimole, guilimole, bexo, huashmole, huele mole, ixquihit, tapicón, xke’jekpá’hlhma’, xquijit | Guiso, bebida, envoltura | A , CO; M, ET | H, S | H | S | Puebla, Oaxaca | Bost, 2009; Gómez-Betancur y Benjumea, 2014; Lascurain-Rangel et al., 2017; Macía, 2003; Villalobos-Contreras, 1994 |

| R. mexicana Klotzsch ex Petersen | bexo, ixquihit cimarrón o de monte, ixquijit | Envoltura | M, ET | H | H | S | Veracruz | Ibarra-Manríquez et al., 1997; Lascurain-Rangel et al., 2017 |

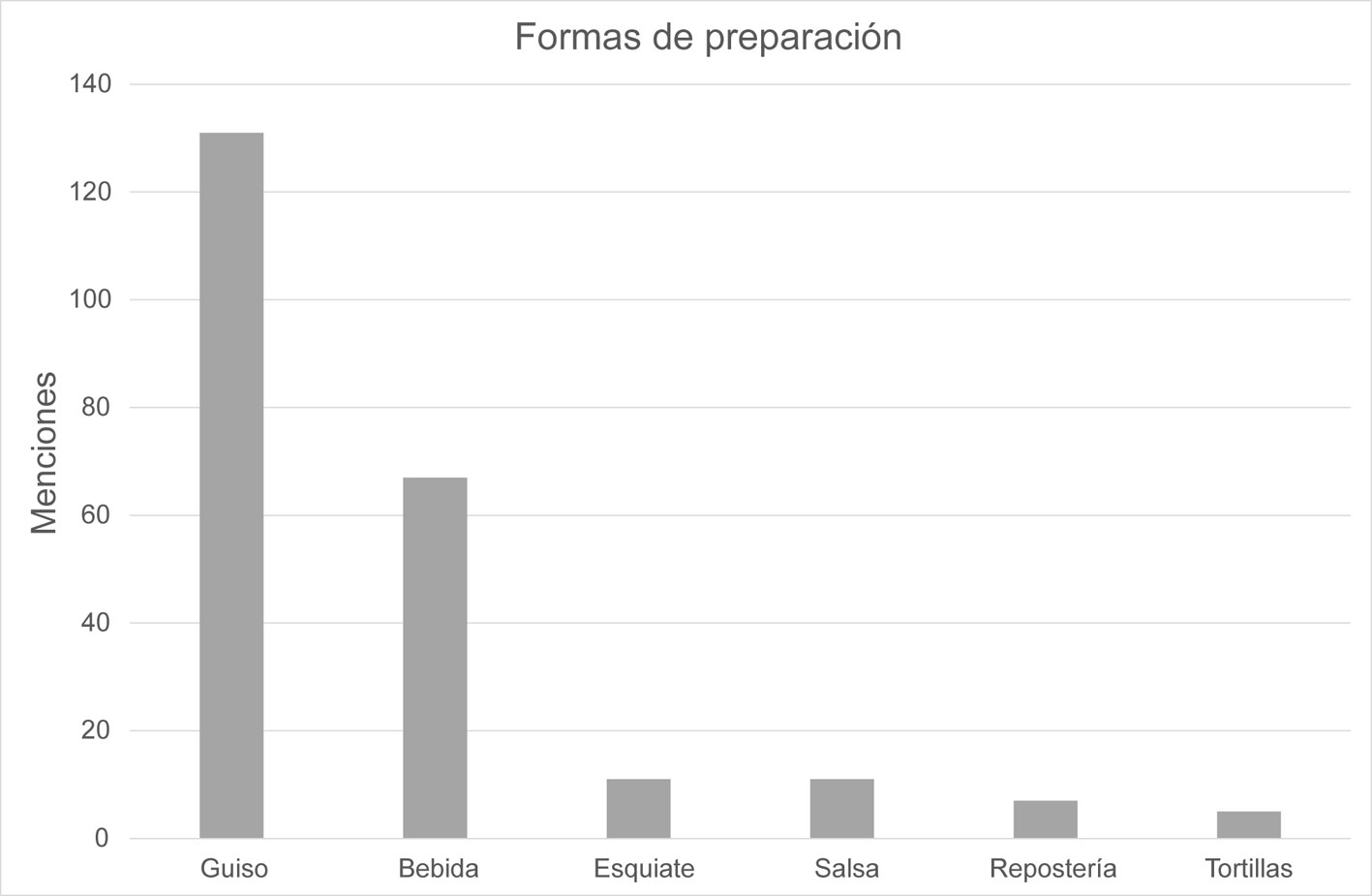

Del total de especies, 193 (75.39%) están agrupadas como condimentos usados como aditivos, 66 (25.78%) al grupo de los materiales y las usadas crudas 42 (16.4%). En la preparación de alimentos, el número de especies que se utiliza en forma de guiso corresponde a 131 (51.17%), como bebida 67 (26.17%), esquiate 11 (4.29%), salsa 11 (4.29%), repostería 7 (2.73%), tortilla 5 (1.95%), cocimiento de elotes 2 (0.78%) y confitería 1 (0.39%) (fig. 4).

A continuación, se muestran ejemplos de plantas condimentarias usadas como aditivos, materiales y consumo en crudo.

Aditivos. El grupo de colorantes se caracteriza por aquellas especies que dan color a los alimentos, principalmente en la gama del amarillo, rojo y anaranjado, cada una tiene un sabor característico de acuerdo con el guiso que se prepare. Dentro de este complejo se pueden mencionar las siguientes especies: el achiote (Bixa orellana), ingrediente básico de diversos platillos, particularmente en la península de Yucatán y Chiapas; los chiles secos o frescos (Capsicum spp.) que además de brindar sabor, también dan color a numerosos guisos; la flor de xochipal (Cosmos sulphureus) cuyo uso es común en la cuenca del río Balsas, en Guerrero, utilizada para preparar tamales nejos; la raíz de Melasma physalodes (ndu3ku2 ka’4yu1 ndu3xi4, mixteco), la cual se usa para colorear de amarillo a un guisado de pollo; el arilo del cherimole, huasmole o huele mole (Renealmia alpinia) se utiliza en la región de la Chinantla para colorear y aromatizar uno de los diversos moles amarillos, también en Puebla; la raíz del platanillo (Canna indica) usada en guisos; y el pericón (Tagetes lucida) empleado en el cocimiento de elotes y chayotes. Otras especies también utilizadas como colorantes son Lobelia sartorii en San Luis Potosí y el azafrán de bolita (Ditaxys heterantha) en Hidalgo y Jalisco (fig.5).

La sal de origen vegetal es poco común en México y que ha dejado de utilizarse. Los lacandones de Chiapas quemaban el tallo tierno de la palma llamada kun (Cryosophila staraucantha) para obtener “sal”, eso antes de la introducción de la sal marina.

Entre los edulcorantes se encuentran la raíz de dedito (Batis maritima), por los comcáac de Sonora y para preparar café en las islas de Baja California, y las hojas de la hierba dulce (Phyla dulcis) en Quintana Roo y Puebla.

Finalmente, en aditivos se encuentran condimentos de diversas especies con características organolépticas particulares y con distintas aplicaciones, por ejemplo, el cacahuate (Arachis hypogaea), tomates (Solanum spp.) y tomates verdes (Physalis spp.).

Para el tratamiento de los complejos, se designaron 11 categorías que presentan características organolépticas semejantes entre cada uno de ellos y son de gran relevancia en la cocina mexicana. Las siguientes 5 subcategorías tienen nombres comunes emblemáticos provenientes del Viejo Mundo: a) cilantros con 8 especies incluidas en las familias Apiaceae y Piperaceae. En la primera se incluyen ejemplos como el cilantro espinoso (Eryngium foetidum), el cilantro de llano (Tauschia humilis), culantrillo (Daucus montanus) y el apio silvestre, cilantro, culantro (Cyclospermum leptophyllum) de Guerrero. La segunda familia comprende al género Peperomia con especies utilizadas en los estados de Chiapas, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, Oaxaca y Morelos. b) Plantas con sabor anisado (8), entre ellas se encuentran la hoja santa, acuyo o tlanepa (Piper auritum), de enorme popularidad en casi todo el país para ser usada en numerosos guisos y envoltura de alimentos y tamales. También están las hojas que se usan secas o frescas del aguacate (Persea americana) en varios estados, y del aguacatillo (P. liebmannii) de Oaxaca; y otras 3 especies del género Tagetes: hierba anís (T. lucida), anís de campo (T. filifolia) y anís (T. micrantha) en diferentes partes del país. Por último, flor de San Juan (Telosiphonia hypoleuca) se emplea para elaborar una bebida con sabor a anís en Guanajuato. c) Oréganos, comprende 19 especies distribuidas en 4 familias (Asteraceae, Fabaceae, Lamiaceae y Verbenaceae), recolectadas varias de ellas en áreas de vegetación natural y en ocasiones son cultivadas en algunas partes, en particular Lippia graveolens y L. alba. En México, las especies de este grupo tienen una amplia diversidad de nombres locales, entre ellos orégano cimarrón, orégano silvestre, salvilla mexicana y mejorana; L. graveolens es la más conocida en el mercado internacional con el nombre de orégano mexicano. d) Laureles, las hojas de las especies mayormente utilizadas corresponden al laurel cimarrón (Litsea glaucescens) y al laurel de la sierra (L. pringlei). e) Ajos, aquí se incluyen la hoja de la orquídea llamada ajo’ak’ (Trichocentrum ascendens) utilizada en Quintana Roo y la flor, hoja y tallo del axux’ ak’ o ajillo (Bignonia aequinoctialis) entre los lacandones de Chiapas y mayas de Yucatán, ambas se ocupan en guisos (fig. 6).

Las siguientes 6 subcategorías presentan nombres comunes provenientes de las lenguas originarias, algunos ejemplos se muestran en la figura 7. f) Entre los chepiles se tienen especies silvestres del género Crotalaria conocidas como chepil, chipilín y chipil, entre ellas C. maypurensis y C. vitellina cultivadas en Tabasco y Yucatán; C. longirostrata, chepil, chipil, chipila y chipilín, silvestre en Chiapas, Guerrero, Oaxaca (recientemente se empieza a cultivar) y Tabasco y C. rotundifolia que en Chihuahua es un condimento del esquiate (Linares-Mazari y Bye-Boettler, 2020a). g) Xonacates (Allium spp.), conocidas también como cebollitas o cebollín, se pueden encontrar en numerosos estados del país. En este estudio se registran 5 especies silvestres de Allium, cuyos bulbos y hojas se consumen crudos o se preparan en guisos y salsas. A. cernuum es conocida principalmente en algunos estados del norte del país; en cambio A. kunthii (chonacate, huun nakat, te’tikil tuix) tiene mayor distribución como planta de recolección, aunque en el Estado de México es cultivada y se consume en diferentes guisos tradicionales (Arce-Valdez y Linares-Mazari, 2016). h) Pápalos, comprenden 3 especies del género Porophyllum conocidos como pipicha, chepiche y pipitza utilizadas en casi todo el país. Se pueden identificar 2 amplios grupos, los pápalos de hoja ancha (P. macrocephalum) y los de hoja linear, (P. gracile y P. linaria). Se consumen generalmente crudos; en ocasiones y dependiendo de la región, se coloca un ramito en el centro de la mesa para acompañar la comida, también se mezclan en salsas o se adicionan a guisos y tamales. Los pápalos se pueden encontrar silvestres y cultivados principalmente en huertos y milpas del centro de México, donde son ampliamente apreciados. i) Xocoyoles, incluye 14 especies de diversas familias botánicas, todas de sabor ácido. Los tallos, hojas y frutos se preparan cocidos en guisos o se comen crudos; por ejemplo, el fruto llamado xoconostle comprende 3 especies de cactáceas del género Opuntia (O. hyptiacantha, O. joconostle y O. spinulifera) en Tlaxcala, Michoacán y Estado de México; como xoconochtli también se incluye a Stenocereus stellatus de los estados de Guanajuato, Guerrero, Oaxaca y Puebla, los frutos brindan acidez a los platillos, de esas especies también se obtienen jugos, mieles, queso de tuna y melcocha. Los frutos de jobo (Spondias mombin) y de la ciruela agria (S. purpurea), tanto la madera (leña) y hojas son utilizadas en bebidas, guisos y tamales, eso en numerosos estados del país. Cuatro especies de Begonia, los xocoyoles (B. gracilis, B. heracleifolia y B. nelumbonifolia) y el limón de sapo (B. sandtii), de los estados de Durango, Michoacán, Puebla y Veracruz, se consumen crudos o en guisos, dependiendo de la región. Los llamados agritos y xocoyule (Oxalis decapylla y O. latifolia) oriundos de diversos estados del país se consumen tanto crudos como acompañantes de comida o en guisos. Las hojas de la lengua de vaca (Rumex mexicanus) condimentan el mole de olla que se cocina en Hidalgo y el caldo de pescado en Xochimilco en Ciudad de México. j) Guajes o huajes, de manera genérica se conocen con este nombre a 7 especies de Leucaena cuyas semillas crudas y yemas de flores y brotes tiernos de hojas acompañan algunos platillos en varios estados del país. En Guerrero, por ejemplo, también se registra el consumo de brotes tiernos, llamados guaxquilitl y las yemas florales, llamadas yolitos o totopos. También se incluye en este complejo al tlalhuahuaxin o guaje chaparro (Desmodium sericophyllum). k) Chiles, en esta categoría se reconoce para México, de acuerdo con Aguilar-Meléndez y Lira-Noriega (2018): Capsicum annuum var. glabriusculum, C. chinense, C. frutescens, C. pubescens y C. annuum L. var. annuum. Los chiles ocupan el primer lugar como condimentos por su amplia diversidad en cuanto a formas del fruto, color, sabor, uso, procesos de domesticación y con formas de manejo particulares en cada región y ámbito cultural. Cabe señalar que hay otros condimentos que también proporcionan picor o pungencia utilizados en la cocina mexicana, por ejemplo, el palo de chile (Salmea scandens), cuyo cambium vascular en la sierra sur de Oaxaca se consume crudo como acompañamiento de tortillas y cocido con los frijoles. Una especie con efecto adormecedor momentáneo en la boca es el chilcuague (Heliopsis longipes), que se añade a bebidas y guisos en el noreste de Guanajuato. Por otra parte, según Schultes (1941), la corteza y las hojas de Drimys granadensis con picor semejante al de los chiles, son pulverizadas y usadas ocasionalmente como condimento en alimentos, sobre todo por indígenas en del noreste de Oaxaca.